في هذا التوقيت السنوي، يتراجع الضجيج الذي طالما أحاط بجائزة نوبل، ويهدأ الصدى الذي يعلو الآفاق ويتردد على أسماع العالم أجمع. تتراجع الأحاديث شيئًا فشيئًا بعد الفورة الإعلامية التي ترافق الإعلان عن الفائزين في مطلع أكتوبر من كل عام، ووسط هذا الهدوء، أطمح هنا إلى التعمق في بعض الجوانب المهمة من هذه الجائزة المرموقة، وتسليط الضوء على حقائق ربما لم تبرز للعامة كما يجب، إذ أرى ضرورةَ كشف هذه المعاني والدوافع خلف إرث نوبل العظيم.

وفاة ألفريد نوبل قبل موته

ليس هدفي هنا أن أتناول السيرة التقليدية للعالم السويدي الفذ، «ألفريد نوبل Alfred Nobel»، ذلك الرجل الذي أضحى اسمُه محفورًا في ذاكرة الجميع، من الصغير حتى الكبير. ما أود الغوص فيه هو السؤال الأهم: ما الذي كان يختلج في صدر نوبل، ذلك العالِم المخترع، ليقرر في نهاية المطاف إنشاء جائزة تسعى لتكريم أسمى الإنجازات الإنسانية؟ ما الذي دفعه ليترك هذا الأثر الذي يتجدد كل عام؟

لم يُفصح ألفريد نوبل في أي وقت عن السبب الحقيقي الذي قاده لاتخاذ خطوة تأسيس الجائزة، لكننا نستطيع ببعض التأمل والتفكير التوصل إلى ما قد يكون دافعًا قويًا. ففي عام 1888، عندما كان شقيقه الأكبر «لودفيج نوبل Ludvig Nobel» في زيارة لمدينة «كان Cannes» الفرنسية، وقع ضحية سكتة قلبية أودت بحياته. هنا بدأت قصة أخرى: أخطأت الصحف الفرنسية في إعلان النبأ، وبدلاً من نشر نعيٍ يخص لودفيج، اعتقدت أن ألفريد نفسه قد مات. فجاءت العناوين مثيرة للجدل، إذ وصفته إحدى الصحف بأنه ‘بائع الموت’، فكتبوا بالفرنسية يقولون: «Le marchand de la mort est mort» مستنكرةً كيف أن الرجل الذي جمع ثروته الطائلة بفضل اختراعه القاتل، الديناميت، قد توفي أخيرًا. كانت الكلمات قاسية؛ إذ وصفته الجريدة أنه الرجل الذي اغتنى فقط لأنه اخترع وسيلةً أسرع لإزهاق الأرواح البريئة. يمكننا تخيُّل مدى تأثير هذه الكلمات على ألفريد، الذي قرأ نعيه بنفسه وهو لا يزال على قيد الحياة.

كانت قراءة نوبل لنعيه المليء بالتهم والكراهية بمثابة صفعة له وهو حيٌّ يُرزق، فالكلمات التي سطرها الصحفيون عن حياته واصفةً إياه بـ”بائع الموت” اخترقت أعماقَه، وجعلته يدرك مدى النفور الذي بات الناسُ يشعرون به تجاهه. ورغم أن نوبل لم يكن يومًا من دعاة العنف أو الدمار، بل كان رجلًا صالحًا طيب القلب، لم يكن يتوقع أن يتحول اختراعه للديناميت -الذي صُمم ليخدم الصناعات والبناء- إلى أداة دمار في الحروب. إلّا أنّ ألفريد نوبل ظنّ أنّ سلاحًا مدمّرًا كهذا يمكن أن يساعد في إيقاف الحروب بين الدّول، فحين تكون هذه القوّةُ الغاشمةُ متاحةً في أيدي النّاس، ستتوقّف الجيوشُ عن القتال مخافة الدّمار والهلاك. لكن العالَم كان له رأيٌ آخر؛ فالسلاح الذي أمل أن يحقق به السلام، انقلب إلى أداة صراع.

يصعب الحكم بشكل قاطع على صحة أو خطأ رؤية نوبل؛ فبينما كانت آماله معلقة بأن يؤدي اختراعه إلى ردع الحروب، جاءت رياح الوقائع التاريخية بما لا تشتهي السفن؛ فلم تمر سنوات طويلة بعد وفاته حتى اندلعت الحرب العالمية الأولى، وبعدها بعقود قلائل اجتاحت العالم الحرب العالمية الثانية، وكأن الديناميت لم يضع حدًا للدمار، بل دفع بالبشرية نحو هاوية أعمق. فبينما رأى نوبل في اختراعه وسيلةً لتحقيق السلام، جاء الواقع بخلاف ما أراده، إذ زاد اختراعه من شدة الحروب بدلًا من أن يطفئ نيرانها.

لكن من زاوية أخرى، ربما كان لنوبل بصيرة صحيحة في جزء من توقعاته، فكما أن وجود القوة النووية في يد الولايات المتحدة هو ما دفع إلى إنهاء الحرب العالمية الثانية بعد إسقاط القنابل على اليابان، فإن فكرة وجود قوة مدمرة كبرى بين يدي الدول قد تكون حافزًا يدفع القادة لتجنب الحروب خشيةً من الخسائر الفادحة. وهكذا، قد يكون نوبل قد أصاب حين ظن أن امتلاك البشرية سلاحًا مرعبًا مثل الديناميت – أو القنبلة النووية فيما بعد – قد يكون بمثابة قوة ردع تجعل الجميع يتجنب المواجهة العسكرية، إذ لا أحد يريد أن يخوض حربًا خاسرة.

لقد كانت الخيبة الناجمة عن رؤية اختراعه يُستخدم في ساحات المعارك بدلاً من ميادين البناء والتطوير، بالإضافة إلى قسوة الكلمات التي قرأها عن نفسه حيًا، دافعًا عميقًا لنوبل ليحاول إعادة تشكيل إرثه وصورته في أعين الناس. من هنا، جاء قرارُه بتأسيس جائزة نوبل، وخاصةً جائزة نوبل للسلام، كوسيلة لتغيير صورة إرثه وتحقيق هدف جديد أسمى، ليصبح رجلًا ارتبط اسمه بأكبر إنجازات السلام والعلوم البشرية، بدلًا من مجرد ذكرى مخترع سلاح فتّاك.

كانت وصية نوبل قرارًا مفاجئًا، لم يطلّع عليه أحد قبيل وفاته؛ حيث اختار أن يهب نحو 94% من ثروته الضخمة لتمويل جوائز تكافئ البشرية على أعظم إنجازاتها. جاءت هذه الوصية بمثابة صدمة لأفراد عائلته، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من الإرث الضخم الذي كانوا يعتقدون أنه من حقهم الطبيعي، والذي يعادل بمقاييس اليوم نحو 300 مليون دولار. بذلك القرار، رسم نوبل مسارًا جديدًا لثروته، جعلها وقودًا لدفع البشرية نحو المزيد من التطور.

وقد قوبلت وصية نوبل بمعارضة شديدة في ذلك الوقت، إذ احتج أقرباؤه بشدة على تخصيص معظم الثروة لهذه الجائزة، بل امتدت المعارضة إلى البلاط الملكي، حيث أبدى الملك أوسكار الثاني ملك السويد اعتراضه على أن تُمنح جائزة بمثل هذا المبلغ الكبير لأشخاص من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن خروج هذه الثروة الضخمة من السويد يعدّ خرقًا للأولويات الوطنية، وهو ما أثار عاصفة من الجدل قبل تنفيذ الوصية.

لكن رغم اعتراضات العائلة ومعارضة الملك، نفذت وصية نوبل بشق الأنفس، ومنحت الجائزة لأول مرة بعد مرور خمس سنوات على وفاته. ومنذ ذلك الحين، ترسخت جائزة نوبل كأحد أعظم التكريمات العالمية وأكثرها هيبةً، تجسد الإشادة بأبرز الإنجازات الإنسانية في مجالات متعددة مثل الطب والسلام والأدب والفيزياء والكيمياء. وصار من يحصل على هذه الجائزة يرتقي إلى مكانة رفيعة لا تحتاج إلى بيان أو توصيف، إذ أن اسم نوبل بات مرادفًا لأرفع مستويات التكريم العلمي والأدبي الذي يعرفه الجميع.

ومن الجيد أن نختم بذكر موقف طريف للعالم المصري الدكتور أحمد زويل، الذي حين تلقى المكالمة التي بشّرته بفوزه بجائزة نوبل، جاءه الصوت الهادىء من السكرتير العام للجائزة قائلاً: “هذه آخر عشرين دقيقة تنعم فيها بالسلام في حياتك”، وكأنما أدرك أن حياة زويل ستنقلب منذ تلك اللحظة إلى عالَم لا يعرف الهدوء، مليءٌ بالأضواء والأحداث.

في هذه الأسطر سوف أذكر بعض الأمثلة عن فوز بعض العلماء بجائزة نوبل بالصّدفة المحضة، دون قصدٍ منهم ولا إرادةٍ.

ألكسندر فلمنج واكتشاف البنسلين

«ألكسندر فلمنج Alexander Fleming»، الطبيب البريطاني الذي وُلد في ربوع اسكتلندا ودرس الطب في لندن، ليجد نفسه في معترك الحرب العالمية الأولى ضمن صفوف الجيش البريطاني. وقد لعبت الصدفة دورًا حاسمًا في مسيرته منذ انضمامه للجيش، حيث لاحظ الجميع براعته، مما دفع قائد نادي الرماية إلى إقناعه بترك الطب والعمل في المجال البحثي، ليستفيد منه النادي ويضمن بقاءه بينهم. وقدمه إلى السير «ألمروث رايت Almroth Wright»، قائد فريق البحث العلمي، الذي أمضى فلمنج بقية حياته المهنية معه.

كان فلمنج يوصف أحيانًا بأنه “فني معمل مهمل“، وفي عام 1928، بينما كان يجري تجاربه على نوع معين من البكتيريا يُعرف باسم Staphylococcus aureus، ترك أدواته وأطباق تجاربه في مستشفى لندن، وذهب في إجازة لمدة أسبوعين. عند عودته، فوجئ بما لم يخطر له على بال، فقد غطى العفنُ أطباقَ التجارب، مانعًا انتشار البكتيريا.

لم يكن يدرك فلمنج أنه على أعتاب اكتشاف عظيم؛ فقد قاده هذا العفن إلى البنسلين، أول مضاد حيوي في العالم، والذي سيُحدث ثورة في الطب ويغير حياة البشرية بأسرها. نشر فلمنج نتائجه في عام 1929 في المجلة الدورية British Journal of Experimental Pathology. إلّا أنّ هذه النّتائج لم تحظ باهتمامٍ كبيرٍ حينئذٍ، وذلك لصعوبة استخلاصه بكمّيّاتٍ كبيرةٍ، وظلّ اكتشافُه طيّ النّسيان قرابة عقدٍ كاملٍ، بل قد ترك فلمنج نفسُه العملَ عليه عام 1931، حتّى جاء عالمان في جامعة أوكسفورد وأعادوه للحياة من جديدٍ.

عاد اكتشافه إلى الضوء بفضل العالم الأسترالي «هاورد فلوري Howard Florey»، والألمانيّ «إرنست تشين Ernst Chain»، حيث عملا على تطوير إنتاج البنسلين في جامعة أكسفورد. قام الاثنان بتجربته على الفئران وإنتاجه بوفرة، وحصلوا جميعًا – فلمنج وعالِما أوكسفورد – على جائزة نوبل في الطّبّ عام 1945، تتويجًا لهذا الاكتشاف الذي وُلد من رحم الصدفة.

كتب فلمنج عن هذا الحدث الاستثنائي قائلاً:

«عندما استيقظت صباح يوم 28 سبتمبر 1928، لم أكن أخطط إطلاقًا لإحداث ثورة في الطب عبر اكتشاف أول مضاد حيوي قاتل للبكتيريا في العالم، لكن أعتقد أن هذا هو بالضبط ما فعلتُه.»

اكتشاف الأشعة الخلفية الكونية

في عام 1948، خطا عالم الكونيات الأمريكي «رالف ألفر Ralph Alpher» خطوة كبرى حين تنبأ بوجود إشعاع خلفي يغمر الكون، إشعاع يحمل بصمة الزمن الأول ويشكل رابطًا حيًّا مع اللحظات المبكرة لنشأة الكون. حينها، كان ألفر يعمل مع زميليه «روبرت هيرمان Robert Herman» و«چورچ جاموف George Gamow» على دراسة مراحل الانفجار العظيم، الذي يُعتقد أنه الحدث الأساسي في ولادة الكون وتوزيع عناصره الأساسية. كان هؤلاء العلماء، عبر معادلاتهم الفيزيائية ومحاكاة العمليات النووية، يؤمنون بأن الكون بعد الانفجار العظيم كان يسبح في بحر من الإشعاع البارد، إشعاع بقي على مدى مليارات السنين شاهدًا صامتًا على لحظات التكوين الأولى.

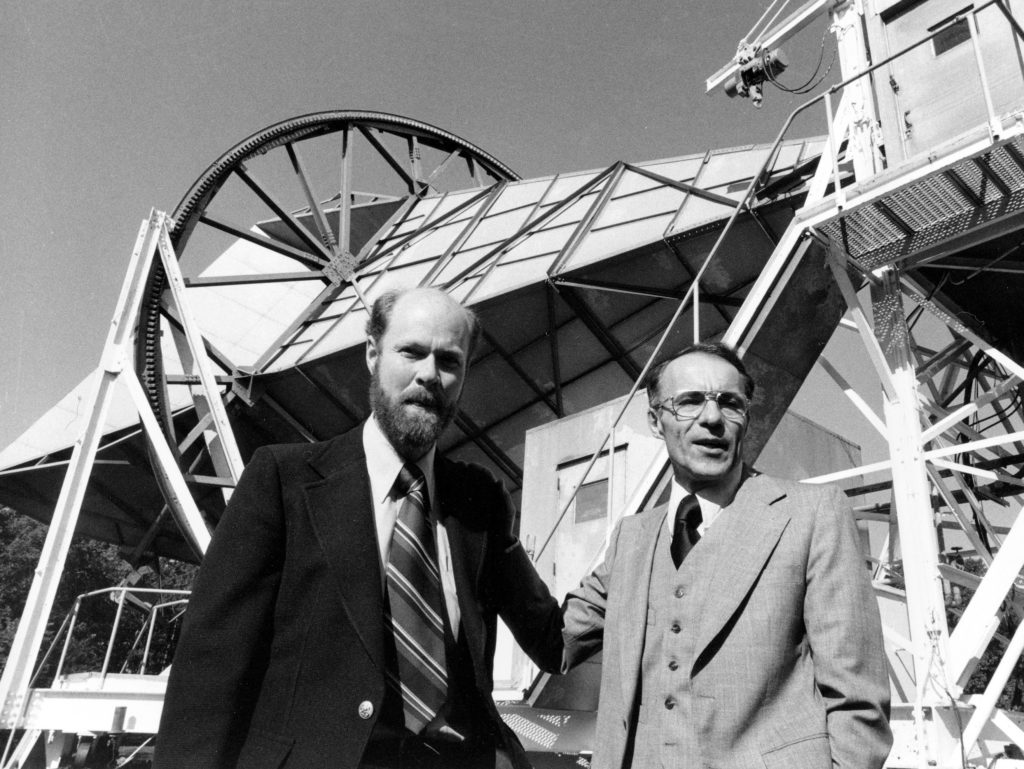

لكن لم يكن لأحد أن يتخيل أن هذا الإشعاع سيثبت وجوده بهذه الطريقة الفريدة وبمحض الصدفة. ففي عام 1965، كان العالمان «أرنو بنزياس Arno Penzias» و«روبرت ويلسون Robert Wilson» يعملان في مختبرات شركة بيل للاتصالات على اختبار جهاز جديد لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية. وخلال عملهما، ظهرت إشارات غير مفهومة، تشويش مستمر أربكهما؛ إذ لم يستطيعا تفسيره رغم محاولاتهما المضنية. افترض العالمان أولًا أن مصدر هذا التشويش كان تلوث الجهاز بفضلات الحَمَام. ولكن بعد تنظيفه بعناية، بقي التشويش دون أن يتغير. كانت إشارات هذا التشويش متساوية وثابتة من جميع الجهات، وكأنها تحيط بالكون بأسره، وكأنها بقايا صدى خافت من أعماق الزمن.

لم يكن هذا الاكتشاف وليد اللحظة، بل كانت إشارة لشيء عميق، لصوت الكون الأول. لجأ بنزياس وويلسون إلى استشارة البروفيسور «برنارد بيرك Bernard Burke» من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الذي أخبرهما أن هذا التشويش قد يكون في الواقع الإشعاع الذي توقعه «رالف ألفر» وفريقه، والذي يحمل بصمات الانفجار العظيم.

في الوقت ذاته، كان فريق بحثي في جامعة برنستون (Princeton University) بقيادة العالمين «روبرت ديك Robert Dicke» و«ديف ويلكينسون Dave Wilkinson» يبحث في الإشعاع ذاته، ولم يكن مقرهم سوى على بُعد مسافة قصيرة من مختبرات شركة بيل. أدرك الفريقان، بعد تواصلهما، أن إشارات التشويش التي رصداها لم تكن مجرد إشارة غير مرغوب فيها، بل كانت اكتشافًا علميًا مذهلًا – إشعاع الخلفية الكونية الميكروي، الذي يؤكد أن الكون وُلد من طاقة عظيمة وانفجار هائل. وفي عام 1978، حصل كلٌ من أرنو بنزياس وروبرت ويلسون على جائزة نوبل في الفيزياء عن هذا الاكتشاف الذي لم يكن مجرد إثبات لنظرية الانفجار العظيم، بل كان نافذة مشرعة على فجر الكون. يمثل إشعاع الخلفية الكونية الميكروي أحد أقوى الأدلة العلمية على أصول الكون، حيث يروي لنا قصة الكون من خلال موجاته الصامتة التي تسافر عبر الزمن، وتربطنا ببدايات الوجود في إشارة خالدة إلى رحلته من العدم إلى الحياة.

اكتشاف أشعة إكس وخاتم الزواج

في الثامن من نوفمبر عام 1895، لم يكن يخطر ببال أستاذ الفيزياء الألماني بجامعة فورتسبورج، «وليام رونتجن Wilhelm Röntgen»، أنه على وشك تحقيق اكتشاف علمي هائل سيغير مسار الطب والعلم. في تلك الليلة، كان رونتجن يعمل في مختبره على تجربة بأنابيب الكاثود، عازمًا على فهم كيف تؤثر أشعة الكاثود على المواد المحيطة بها. وبينما كان يراقب الأضواء المنبعثة من أنبوب الكاثود، لاحظ أمرًا مذهلًا: زجاجٌ بعيد، وضعه على مسافة كان ينبغي ألا يصله الضوء، بدأ يشعّ، رغم وجود لوح خشبي وورقة كربون تحجبان المصدر. في تلك اللحظة، تملّكته دهشة عميقة، إذ أدرك أنه يواجه ظاهرة لم تُسجل من قبل، ووجد نفسه على أعتاب اكتشاف قد يفتح أبوابًا جديدة للعلم. دفعه الفضول العلمي إلى الانغماس في هذا الاكتشاف، فظل لأيام وساعات متواصلة داخل مختبره لا يغادره، حتى إنه كان يأكل وينام هناك، مستمرًا في إجراء التجارب وإعادة المحاولات لستة أسابيع كاملة.

أراد رونتجن اختبار هذه الأشعة على يد بشرية، فدعا زوجته إلى مختبره وطلب منها أن تضع يدها أمام مصدر الإشعاع. وهنا كانت المفاجأة: رأى على اللوح صورة لعظام يدها، وظهر بوضوح خاتم الزواج الذي كانت ترتديه، وكأنه يطفو في الظلام. عندها صرخت زوجته قائلةً بذهول:

«لقد رأيت نفسي وكأني ميتة!».

أشعة إكس، كما أطُلق عليها لاحقًا، كانت ثورة في الطب، إذ فتحت نافذة لرؤية الأعضاء الداخلية للجسم والتي لم تكن ممكنة دون الحاجة إلى جراحة. لم يكن هذا الاكتشاف مجرد قفزة علمية، بل وسيلة لا تُقدر بثمن شقت طريقها سريعًا إلى الممارسات الطبية، وأسهمت في إنقاذ أرواح لا تُحصى.

في عام 1901، تقديرًا لهذا الإنجاز الرائد، منحت جائزة نوبل لأول مرة في الفيزياء، وكان وليام رونتجن أول من يحصل عليها، ليُخلّد اسمه بوصفه الرجل الذي فتح للبشرية نافذة على أعماق الجسد باستخدام أشعة غير مرئية.

النجم النيتروني والطالبة المظلومة

في عام 1965، تخرجت «جوسلين بيل بورنيل Jocelyn Bell Burnell»، الطالبة البريطانية النابغة، من جامعة جلاسكو بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في الفيزياء، لكنها وجدت نفسها تتساءل عن وجهتها التالية؛ فلم يكن الطريق إلى الدراسات العليا ميسرًا أمام النساء في ذلك الزمن، وخاصة في مجال يُسيطر عليه الرجال كالفيزياء. كانت جوسلين الطالبة الأنثى الوحيدة في قسم الفيزياء، وتعرضت لمضايقات وسخرية من زملائها الذكور كلما دخلت قاعة المحاضرات. فكرت في البداية بالذهاب إلى أستراليا، لكنها وجدت أن الدراسة هناك قد بدأت بالفعل منذ شهرين، فتقدمت إلى جامعة كامبريدج بغير أمل كبير، بل مجرد تجربة لن تخسر منها شيئًا.

للمفاجأة، قُبلت جوسلين في كامبريدج لدراسة الدكتوراه تحت إشراف البروفيسور «أنتوني هيويش Antony Hewish»، وبدأت العمل على مشروع علمي معقد لدراسة «الكويزارات Quasars»، وهي أجسام نجمية تم اكتشافها حديثًا في ذلك الوقت. ضمن هذا المشروع، عملت جوسلين مع فريق بحثي مكون من خمسة زملاء لبناء تلسكوب راديوي ضخم يمتد على مساحة تساوي 20 ملعب تنس تقريبًا، حيث سيسمح لهم برصد إشعاعات الراديو التي تصدر عن هذه النجوم البعيدة. ومع عدم توافر أجهزة كمبيوتر متطورة كما هي الآن، كانت جوسلين تطبع الترددات الراديوية على صفحات ورقية طويلة، تراكمت حتى بلغ طولها أكثر من 5 كيلومترات، وأمضت ساعات مضنية تفحصها شبرًا شبرًا، مليمترًا بمليمتر.

فجأة، وبينما كانت تراجع بيانات الرصد، لاحظت ترددات لم يكن من المفترض أن تظهر، ولم تجد لها تفسيرًا. لكن إحساسها بعدم الجدارة، أو ما يُعرف بمتلازمة المحتال (Impostor Syndrome)، جعلها تشك في نفسها وتخشى أن تكون هذه النتائج خطأً قد يؤدي إلى طردها من كامبريدج. أعادت الرصد مرة أخرى، ووجدت نفس الترددات، فاستشارت مشرفها البروفيسور هيويش، الذي أشار إلى احتمال أن تكون هذه الإشارات صادرة من مصادر بشرية كالأقمار الصناعية أو أجهزة الراديو.

رغم ذلك، دفعها حدسها العلمي إلى عدم الاستسلام، قررت جوسلين أن تختبر إمكانية وجود هذه الترددات باستخدام تلسكوب آخر، وعندما وجدت النتائج مطابقة، أدركت أنها اكتشفت شيئًا استثنائيًا. كان هذا النبض الراديوي المتكرر إشارةً إلى نوع من النجوم النيوترونية النابضة (pulsars)، ظاهرة لم تُرصد من قبل في علم الفلك.

لكن المفارقة المؤلمة كانت في تجاهل مساهمتها؛ فبعد أن نُشرت نتائج جوسلين في مجلة Nature العلمية الشهيرة، وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج بفضل هذا الاكتشاف العظيم، الذي أصبح أحد أعظم الاكتشافات الفلكية في القرن العشرين، جاء الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1974، وكانت المفاجأة أن مُنحت جائزة نوبل للبروفيسور أنتوني هيويش وزميله مارتن رايل، مع تجاهل تام لدور جوسلين كمكتشفة فعلية لهذه النجوم، وحُرم اسمها من الجائزة. أي أن جائزة نوبل في الفيزياء قد أعطيت إلى رجل لم يكتشف بنفسه هذه النجوم التي استحق عليها الجائزة، بل ظل مشككًا في صحة هذا الاكتشاف من الأساس، وما برح أن يكون معارضًا له ومثبطًا لطالبته.

كان هذا التهميش بمثابة صفعة مؤلمة، إلا أن جوسلين واجهت اللحظة المريرة بصمت وكرامة، مبررةً ذلك بأنها كانت حينها طالبة دراسات عليا، في وقت لم يكن من السهل فيه تكريم النساء في الأكاديميا، خاصة إذا كن شابات صغيرات. لكن هذه التجربة تركت في نفسها ألمًا عميقًا، إذ شعرت أن جزءًا من حقها قد سُلب، ليس بسبب قلة جدارتها، بل لأن قيمتها العلمية غُض الطرف عنها لكونها امرأة وطالبة. لم تُظلم جوسلين إلا لشيء واحد وهو كونها امرأة في مجتمع أكاديمي لم يعترف بعد بقدرات النساء.

لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، وأن ينتصر للظلومين ولو بعد حين. ففي عام 2018، حصلت جوسلين على جائزة Breakthrough Prize في الفيزياء، وقيمتها ثلاثة ملايين دولار – أي تعادل ثلاثة أضعاف فيمة جائزة نوبل – تعويضًا رمزيًا لتجاهلها في جائزة نوبل. لكنها بتواضع كبير، تبرعت بالمبلغ لدعم طالبات الفيزياء من خلفيات متواضعة، قائلة إنها ترغب في أن يحصل الجيل الجديد من النساء على التقدير الذي فُقد منها، ولعلّها بذلك تمحو بعض الألم الذي عانته طوال مسيرتها.

جائزة نوبل بسبب البقر

في عام 1997، مُنحت جائزة نوبل في الطب للعالم الأمريكي «ستانلي بروسينر Stanley Prusiner» تقديرًا لاكتشافه البريونات، وهي نوعٌ فريد من الجسيمات المعدية التي تتكون فقط من بروتين، وتتمتع بقدرة استثنائية على التكرار الذاتي. استطاع بروسينر أن يفسر من خلال هذا الاكتشاف كيف تسبب هذه الجسيمات في اعتلال المخ، مما أدى إلى ظهور حالات مثل مرض جنون البقر في الأبقار، ونظيره عند البشر المعروف بـ”داء كروتزفيلت-جاكوب”.

ورغم أهمية هذا الاكتشاف، فإن بروسينر لم يكن ليحصل على جائزة نوبل لولا التفشي المفاجئ لمرض جنون البقر في أوروبا، الذي أثار اهتمامًا واسعًا حول أبحاثه. فقد واجه بروسينر خلال مسيرته العلمية الكثير من الشكوك والنقاشات الساخنة بين العلماء حول طبيعة البريونات وما إذا كانت تُعتبر كائنات حية أو مجرد بروتينات ممرضة. كان بعض الباحثين يرون أن الوقت لم يكن مناسبًا لحسم هذا الجدل ومنح جائزة نوبل للاكتشاف، معتبرين أنه لا يزال هناك الكثير من الغموض حول كيفية عمل هذه الجسيمات.

إلا أن ستانلي بروسينر اعترف بصراحة بأن تفشي مرض جنون البقر في أواخر الثمانينات، وما رافقه من مخاوف بشأن انتقال العدوى إلى البشر، كان له دور محوري في تسليط الضوء على أبحاثه. قال بروسينر:

«لولا تلك الضجة والمخاوف، لما انتبه أحدٌ إلى اكتشافي، ولحصلت على جائزة نوبل بعد عشرين سنةٍ، بل ربما لم أكن لأحصل عليها أبدًا.»

نوبل وسائق الشاحنة

في عام 2008، مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعالمين أمريكيين، وعالم ياباني، تقديرًا لأعمالهم في اكتشاف البروتينات الفلورية الخضراء (Green Fluorescent Protein) وتطويرها. لكن القصة وراء هذا الاكتشاف تحمل في طياتها مأساة عالم حقيقي، هو الدكتور «دوجلاس براشر Douglas Prasher»، الذي ساهم بشكل أساسي في تكوين هذا البروتين.

عمل براشر في عدد من المشاريع البحثية في عدة جامعات، حيث كان له دور محوري في تطوير البروتين الفلوري. ورغم إسهاماته المهمة، لم تلقَ أبحاثه التقدير الذي تستحقه، فتدريجيًا، أغلقت جميع الأبواب أمامه بعد أن توقف تمويل أبحاثه، مما أثر سلبًا على مسيرته العلمية.

واجه دوجلاس العديد من التحديات، بما في ذلك السخرية والانتقادات، مما دفعه إلى حالة من الاكتئاب الحاد. ظل عامًا كاملًا بلا وظيفة، حتى قرر في النهاية ترك مجال البحث الأكاديمي، وعمل كسائق شاحنة براتب 10 دولارات في الساعة. بينما كان زملاؤه يتقدمون في مسيرتهم المهنية، مُتوجين بجائزة نوبل، كان هو خلف المِقوَد، يقود شاحنة لنقل البضائع، دون أن يكون له نصيب من هذا التكريم، رغم أنه كان الأساس الذي قامت عليه هذه الإنجازات.

تجسد هذه القصة الألم الذي يعاني منه العلماء عندما لا يُعترف بمساهماتهم، حتى وإن كانت حاسمة. إن براشر، الذي قد يكون أهم جزء في هذه القصة، وجد نفسه في خضم الإهمال، حيث ضاعت فرصته في الاعتراف العلمي بينما استمرت إنجازاته في خدمة الآخرين.

مشكلة الحظ مع جائزة نوبل

تعد جائزة نوبل من بين أرفع الجوائز التي تُمنح في مجالات العلوم والأدب، حيث تكتسب شهرتها من تأثيرها العميق على حياة البشرية وتقديرها لإنجازات الأفراد. ومع ذلك، تكمن وراء هذه الأضواء الساطعة تساؤلات جوهرية حول دور الحظ في تحديد من يستحق الفوز بها. إن قضية الحظ وتأثيره على النجاح في الحصول على جائزة نوبل قد أثارت العديد من النقاشات بين الباحثين والمفكرين.

1- لنتناول حالة ألكسندر فلمنج، الذي يُعتبر مثالًا مثيرًا للجدل في هذا السياق. تباينت الآراء حول مدى استحقاقه لجائزة نوبل، إذ اكتشف ألكسندر فلمنج البنسلينَ عن طريق مصادفةٍ محضة، عندما لاحظ العفن في أطباقه. فهل يستحق فلمنج التقديرَ لمجرد الحظ الذي أتاح له هذه الملاحظة؟ هنا تبرز تساؤلات هامة: إذا كان يُفترض أن يُكرم الشخص على إنجاز غير متعمد، فهل يُكرّم الآخرون على أخطائهم التي وقعت دون عمد؟ إن الحجة هنا تدور حول العدالة في تقييم إنجازات الأفراد. فإذا كان المخطئ غير المتعمد لا التكريم، فلماذا لا يُعطى المصيب غير المتعمد التقدير والثناء والإطراء؟ كلاهما، في نهاية المطاف، لم يكن له يد في ما حدث، سواء كان صوابًا أو خطأ.

2- بعض النقاشات تتجاوز شخصية فلمنج، لتصل إلى مفهوم الأهمية العلمية للاكتشافات ذاتها، وكأنهم يقولون: نحن لا نعطي الجائزة بناءً على قيمة العالِم الشخصية بل بناءً على قيمة الاكتشاف الذي قام به. فالبنسلين، على سبيل المثال، أنقذ حياة الملايين وأحدث ثورة في الطب، مما يجعله بلا شك إنجازًا يستحق أن ينال التكريم بجائزة نوبل. كما أن ذلك يتوافق تمامًا مع ما أوصى به ألفريد نوبل نفسه بأن تُمنح الجائزة “لأعظم اكتشاف مفيد للبشرية”. ولكن، كما يُطرح التساؤل، ما هي معايير “المفيد”؟ هذه الكلمة قادرة على أن تشمل مجالات شتى، بينما جائزة نوبل مقصورة على خمسة مجالات فقط، مما يترك إنجازات هامة خارج دائرة الاعتراف. فالهندسة المدنية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات هي مجالات حيوية تُعنى بمستقبل البشرية، لكن لا يُكافأ العاملون فيها بنفس الزخم أو القيمة، ناهيك أن يحصلوا على جائزة نوبل. إن هذا التقييد يخلق تضاربًا في تعريف معنى عبارة “مفيد للبشرية”، حيث يبدو كأنه مصطلح مطاطي لا يمكن تحديده بدقة.

3- الإشكال الثالث الذي يُطرح على جائزة نوبل هو تحديد أقصى عدد للفائزين بها بحيث لا يزيد على الثلاثة أشخاص. وهذا العدد الصغير جدًا يتعارض مع طبيعة العمل البحثي الحديث، الذي يتطلب تعاون فرق يحتوي على عدد كبير جدًا من الباحثين. فمثلاً، فاز ثلاثة علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الفيزياء عام 2018 لاكتشافهم موجات الجاذبية، في حين أن فريق العمل كان يتألف من أكثر من ألف عالم وباحث. كيف يمكن إرجاع إنجاز عظيم أنتجته وتشاركت فيه مئات العقول إلى ثلاثة أفراد فقط لينالوا هم التكريم والتعظيم والاحتفاء؟

لذلك، يجب أن نتوقف عند منح جائزة نوبل، ونتساءل: هل استحق الفائزُ الجائزةَ بسبب جهدٍ مضنٍ وعملٍ متواصل، أم أن حظًا سعيدًا هو ما قاده إلى النجاح؟ وما الأثر الذي يمكن أن يُحدثه هذا التكريم في مسيرة البحث العلمي إذا كان مبنيًا إهمال حقيقة أن العمل العلمي هو عمل جماعي لتُعطى الجائزة فقط لثلاثة أشخاص؟

وأخيرًا، ينبغي أن ندرك أن الفائزين بجائزة نوبل ليسوا بالضرورة هم أفضل العلماء في العالم. فكم مِن عالم كان يستحق هذه الجائزة ولكنه لم يحصل عليها، وكم مِن شخص حصل عليها بينما كان هناك جدل واسع حول استحقاقه. هذا وقد اقتصرت الحديث في هذا المقال على جائزة نوبل في المجالات العلمية، فجائزة نوبل في السلام وجائزة نوبل في الأدب فيها من المصائب والكوارث والمُجاملات ما الله به عليم.

ختامًا أقول: رغم جميع هذه التعقيدات والنقاشات، تظل جائزة نوبل هي الأفضل والأكثر احترامًا بين جميع الجوائز العلمية، ولكن يجب أن نضع في اعتباراتنا العديد من الأسئلة: فإلى أي مدى يمكن اعتبارها معيارًا شاملًا للإنجازات العلمية، في ظل وجود تلك العوائق الكبيرة التي بيناها؟ كما يجب أن نعرف ونُشدد على أن العلم بطبيعته هو عمل جماعي يتجاوز الفردية. فكل اكتشاف عظيم هو ثمرة جهد جماعي يضم العديد من العقول اللامعة، كل واحدة منها يضيف بُعدًا جديدًا لفهمنا للكون. هذه الروح الجماعية هي التي تدفع عجلة التقدم، حيث يتشارك العلماء في المعرفة والخبرة، مما يجعل العلم حقلًا خصبًا للتعاون والتفاعل. لذا، بينما تبقى جائزة نوبل رمزًا للتقدير، يجب أن نُعلي من شأن العمل الجماعي ونعترف بأن الإنجازات العلمية الكبيرة لا تُعزى إلى فردٍ واحد ولا إلى فردين ولا حتى إلى ثلاثة أفراد، بل هي نتاج جهد مشترك يساهم فيه العديد، في سياق رحلة مستمرة من الاكتشاف [cm_simple_footnote id=1] والتطور.