إن هذا المقال — وإن كان يتناول أسباب موت ظاهرة الإلحاد في العالم الغربي — فإنه يرى أن الحال لا تختلف كثيرًا في العالم العربي والعالم الغربي، فإن كانت الأسباب والعوامل التي تساعد على انتشار ظاهرة تختلف بشكل كبير، فإن أسباب موت هذه الظاهرة لا تختلف ولا تتباين كثيرًا؛ فأسباب النجاح كثيرة، لكن أسباب الفشل واحدة تقريبًا. وإن كانت ظاهرة الإلحاد في العالم الغربي قد ماتت بشكل شبه تام، فإنها في الشرق لم تمُت بعد، بل يمكننا أن نقول إنها تحتضر وتلتقط أنفاسها الأخيرة. وإن المرحلة التي مرت بها هذه الظاهرة في الغرب لهي نفسها التي تمر بها في الشرق كذلك.

ولعل أحد أهم هذه الأسباب التي أدت إلى موت ظاهرة الإلحاد الجديد هي أنه لا يقدم بديلًا عن الأديان، فبعد أن فرغ الملحدون من نقد الأديان واستفرغوا وسعهم ونقدهم وسخريتهم واعتراضاتهم، أقول: بعد أن اعترضوا على الحلول والمنظومة الدينية وواجهتهم مشكلات حقيقية واقعية، جاءت الكارثة بأنهم لا يستطيعون أن يقدموا حلولًا، فقد اعتادوا على النقد والهدم، ومع أول مشكلة على أرض الواقع واجهتهم، تفرقت آراؤهم وتباينت مذاهبهم ولم يستطيعوا أن يأتوا ببدائل، وفشلوا في كثير من القضايا الأخلاقية، بل تحول الصراع إلى حرب ضروس بين الملحدين بعضهم البعض، مما أدى إلى قتل هذه الظاهرة الجديدة بنفسها، فالمسمار الأخير الذي دُق في نعش ظاهرة الإلحاد الجديد كان بأيدي الملحدين أنفسهم كما سنرى بعد قليل، أي أنهم — حرفيًا — صاروا ﴿يخربون بيوتهم بأيديهم، وأيدي المؤمنين﴾.

نعم، لم يقدم الملحدون الغربيون بدائل للأديان، ولا منظومات تتعامل مع الواقع، ولا أفكارًا أخرى تقابل الفكر الديني، كل ما يحسنونه هو النقض وفقط. ولا يزال الملحدون في العالم العربي لم يتعلموا الدرس بعد، ولم يقدموا هم شيئًا يُذكر؛ فلم يشيدوا بناءً فكريًا، ولم يضعوا منظوماتٍ اجتماعية أو أخلاقية أو حتى تعويضًا عن الجانب الروحي الذي سلبوه من الإنسان. ولهذا فستلقى ظاهرة الإلحاد العربي نفس مصير أختها بعد وقت قريب، ذلك أن هذا الفكر السلبي (أقصد الذي يعرف نفسه بالسلب بأن يقول: أنا لست كذا، ولست كذا)، هذا الفكر السلبي لا يبني شيئًا ولا يأتي بشيء، والفكر الذي هذا قوامه هو فكر محكوم عليه بالموت، هو جنين وُلد ميتًا. ولعل هذا يذكرني بما كان يدعو إليه السياسي الأمريكي «جورج كينان» (George F. Kennan)، الذي بعد أن ذهب إلى الاتحاد السوفيتي في البعثة الأمريكية ودرس واقعه جيدًا، أرسل رسالة شهيرةً سُميت بعد ذلك بـ «البرقية الطويلة» The Long Telegram. أرسلها إلى وزارة الخارجية الأمريكية يقول فيها: عليكم تجنب الصدام أو الحرب المباشرة مع الاتحاد السوفيتي، فهو لا يحتاج إلى حرب كي تقضوا عليه؛ ذلك أن النظام السوفيتي وأفكاره وممارساته، سوف تؤدي إلى أن يهدم نفسه بنفسه، فقط عليكم بسياسة الاحتواء والانتظار، وسوف يُهدم وينهار تلقائيًا.

وهذا تمامًا ما أراه، إن الفكر الإلحادي يجب احتواؤه وليس محاربته، فقط علينا الانتظار وسينهار من نفسه، فهو فكر مدمِّر لنفسه دون أن يُدمِّره أحدٌ، وسنُفرد لهذا الرأي كلامًا كثيرًا مدعومًا بالأدلة العلمية والعملية والإحصائية إن كتب الله ذلك.

لكنني الآن أقدم هذا المقال المأخوذ من فصلٍ في كتاب (The Surprising Rebirth of Belief in God) عن أسباب موت ظاهرة الإلحاد في العالم الغربي وأقول: كانت ذروة انتشار ظاهرة الإلحاد الجديد في بريطانيا هي حملة ملصقات الحافلات عام 2009، والتي كانت فكرة الممثلة الكوميدية «أريانا شيرين» (Ariane Sherine)، التي شعرت بالانزعاج من الإعلانات الدينية في الأماكن العامة التي كانت تستعرض آيات من الكتاب المقدس عن السماء والجحيم. كتبت «أريانا» مقالًا في صحيفة الجارديان تقترح فيه أن الملحدين يحتاجون إلى حملتهم الإعلانية الخاصة، وبمساعدة «الجمعية الإنسانية البريطانية» (British Humanist Association)، تم إنشاء صندوق لجمع الأموال من أجل المشروع.1

سريعًا ما جذبت القضية اهتمامًا عامًا. وما إن انضم إلى الحملة الملحد الشهير «ريتشارد دوكينز» حتى تم جمع أكثر من 150,000 جنيه إسترليني، مما أتاح الفرصة لمزيد من الحافلات لحمل الإعلان أكثر بكثير مما كان متصورًا في البداية.

كانت العبارة التي وضعت على الحافلات في لندن هي «ربما لا يوجد إله. فتوقف عن القلق واستمتع بحياتك.» ولكن، لماذا كلمة «ربما» في الشعار الذي وضعوه؟ الكلمة بدت وكأنها تترك مجالًا للشك في حملة تهدف إلى حسم مسألة وجود الله. بل وكان الداعمين لهذه الجملة شخصياتٌ بدت واثقة جدًا من عدم وجود أي إله. قال «ريتشارد دوكينز» إنه كان يرغب في استخدام صيغة أقوى: «من شبه المؤكد إنه لا يوجد إله». لكن استقر الرأي على الإبقاء على نبرة الشك تلك لأسباب «علمية». وبما أنه من المستحيل منطقيًا دحض وجود الله، فقد كان من الأفضل ترك نافذة لاحتمالية مفتوحة. وربما كان التخفيف في الصياغة محسوبًا أيضًا لضمان أن الرسالة لا تنتهك قواعد الإعلانات الرسمية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انتشار الإلحاد بشكل كبير في بريطانيا، فإن الشخص يتسائل عن ضرورة هذه الحملة الإعلانية. فلماذا تريد تذكير البريطانيين في القرن الحادي والعشرين بأنه لا يوجد إله، مع أن الكثير منهم لا يفكر في الإله أصلًا! فوفقًا لأحدث البيانات، فإن أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة يقولون إنهم بلا دين،2 ولا يحضر الكنيسة سوى نسبة صغيرة من السكان لا تتجاوز نسبتهم الـ ٥٪.3 وحتى عندما كان البريطانيون شعبًا متدينًا ويذهب إلى الكنائس بكثرة، فإن العادات والتقاليد في المجتمع البريطاني لا تسمح بمناقشة الدين في المجال العام.

ومع ذلك، فإن المفارقة الكبرى في حملة الحافلات للدعايا إلى الإلحاد كانت أنها، بمحاولتها جعل الناس ينسون الله، فعلت العكس تمامًا وجعلت الناس يتذكرون الله. فقد كتب الروائي البريطاني الشهير «أوسكار وايلد» (Oscar Wilde) في روايته الشهيرة «صورة دوريان جراي» وقال: «هناك شيء واحد فقط في العالم أسوأ من أن يتحدث الناس عنك، وهو ألّا يتحدثوا عنك.»

لعدة أشهر، كانت الحافلات تجوب لندن، حاملةً ملصقات أعادت مسألة الدين إلى أعين المارة، سواء أحبوا ذلك أم لا. وربما لهذا السبب، ساهم بعض المسيحيين، ومنهم «بول وولي» (Paul Woolley)، المدير السابق لمركز الأبحاث المسيحي «ثيوس» (Theos)، في حملة الحافلات وقدَّم بعضَ أموال التبرعات لدعم تلك الحملة، قائلًا إنها كانت «طريقة رائعة لجعل الناس يفكرون في الله».4

وعلاوة على ذلك، فقد أكدت هذه الحملة إحساسًا متزايدًا بأن الإلحاد الحديث بدأ يبدو مريبًا… أو إن شئت قل: بدأ يبدو دينًا. كما لاحظت الكاتبة الكندية السيدة «مارجريت أتوود» (Margaret Atwood) بذكاء: «بمجرد أن تبدأ في دفع المال لتضع شعارات على الأشياء، فهذا يعني أنك إما تبيع منتجًا، أو حزبًا سياسيًا، أو دينًا.»5

وكما قال الله: ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾، فيبدو أن الله، في الوقت الذي قلَّ فيه الإيمان وضعف، قد استخدم الملحدين جنودًا له ووسيلةً لجعل الناس يتحدثون عنه ويذكرونه، ويضعون اسمه على حافلات واحدة من أعظم عواصم العالم.

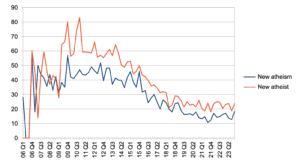

يمكننا أن نقول إن هذا المشهد، أعني حملة الإعلانات على الحافلات، كانت هي أقصى مراحل انتشار ظاهرة الإلحاد الجديد وأفضل مراحل حيويتها، وفي المقابل كان يُنظر إلى الدين ليس فقط بوصفه شيئًا قديمًا وأفكارًا بالية، بل أيضا باعتباره شرًا ولا عقلانيًا. ومع ذلك، فإن المدّ والانتشار يذهب ويعود. وشعبية حركة «الإلحاد الجديد» ما لبثت أن تلاشت بالسرعة نفسها التي بدأت بها. غير أن صعود هذه الحركة وسقوطها يستحقان بعض التفصيل. فطريقة انهيارها السريع فتحت أعين الكثيرين على هشاشة الأجوبة التي قدمتها.

صعود الإلحاد الجديد

«الإلحاد الجديد» مصطلح صيغ لأول مرة في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة. وسرعان ما أصبح وصفًا مناسبًا لمجموعة من العلماء المشاهير والصحفيين والمفكرين الذين أخذوا يعبرون بصوت عالٍ عن معارضتهم للدين والتزامهم بالعقل والعلم.

قاد الحركة ما عرف بـ «الفرسان الأربعة»: الفيلسوف «دانيال دينيت»، وعالم الأعصاب «سام هاريس»، والصحفي «كريستوفر هيتشنز»، وعالم الأحياء «ريتشارد دوكينز». كل واحد منهم نشر كتابًا أصبح من الأكثر مبيعًا في نقد الدين.

كتاب «دينيت» Breaking the Spell (كسر التعويذة) سعى لتقديم تفسير تطوري للدين.

كتاب «هاريس» Letter to a Christian Nation (رسالة إلى الأمة المسيحية) كان مقالة مطولة عن شرور الديانة المسيحية في الولايات المتحدة.

كتاب «هيتشنز» God Is Not Great (الله ليس عظيمًا) كان هجومًا لاذعًا على شرور وأضرار الدين عامةً.

أما الأشهر بينها، The God Delusion (وهم الإله) لـ «دوكينز»، فقد رافقته سلسلة تلفزيونية وجولة محاضرات تحدث فيها المؤلف أمام عشرات الآلاف من المعجبين المتحمسين حول العالم.

الإلحاد نفسه (أعنى عدم الاعتقاد بوجود الله) لم يكن ظاهرةً جديدة في القرن العشرين، فقد كان جزءًا من الفكر البريطاني، سواء عبر اعتراضات «برتراند راسل» (Bertrand Russell) الأكاديمية، والتي دونها في كتابه «لماذا لستُ مسيحيًا»، هذا الكتاب الذي قرأه الدكتور الكويتي عبد الله النفيسي، وأحدث في نفسه رجةً فكرية، قرر على إثرها ترك دراسة الطب في بريطانيا والعودة إلى بلده محاولًا الإجابة عن سؤال الدين والإله. كما كان الإلحاد كذلك يسري بين أفراد المجتمع البريطاني عبر القلق الوجودي لفلاسفة مشاهير كـ «ألبرت كامو» (Camus) و«جان بول سارتر» (Sartre). كان «ألبرت كامو» يرى أنّ العالم بلا إله عالمٌ عبثيٌّ فوضويٌّ، ولذا على الإنسان — في غياب الإله — أن يخترع لنفسه معنًى وغاية يعيش من أجلهما. وهذا أمر يثير العجب أشدَّ العجب؛ ففي كتاب «كسر التعويذة» (Breaking the Spell) للفيلسوف «دانيال دينيت» — الذي أشرنا إليه قبل قليل — يحاول المؤلف أن يفسّر الدين تفسيرًا تطوُّريًّا؛ فيرى أنّ الدين لم ينشأ بقرارٍ عقلانيٍّ واعٍ، بل ظهر كحاجة بشرية طبيعية معقَّدة، نشأت كما نشأت اللغات وسائر الظواهر الثقافية، وأنّ الإنسان بطبيعته يرزح تحت أسئلة القلق الوجودي: لماذا أنا هنا؟ وما جدوى هذه الحياة؟ فجاء الدين ليقدّم له قصصًا وإجابات تريح عقله وتسكّن قلبه. غير أنّ «دينيت» يُؤكّد أنّ كون الدين أداةً لتخفيف القلق لا يجعله صادقًا في ذاته أو برهانًا على صحّته.

أمّا «ألبرت كامو»، فقد اتفق مع «دينيت» في تشخيص العبث والقلق الوجودي، لكنّه ذهب مسلكًا آخر؛ إذ رأى أنّ على الإنسان — وقد واجه عبثية الكون — أن يتمرّد على هذا الواقع بلا أمل في معنى جاهز، فيخلق بنفسه غاية وهدفًا ويصنع سعادته الخاصة. ومع ذلك يظل السؤال قائمًا: كيف يمكن لملحد أن يعترض على الدين بدعوى أنّه «اختراع بشري لتسكين القلق»، ثم يقول لمن تخلّى عن الدين: حسنًا، لقد تخلّصتم من الوهم، فاذهبوا الآن واخترعوا لأنفسكم وهمًا جديدًا وغاية تعيشون من أجلها!

فإذا كانت الأديان محاولةً لاختراع معنىً وتسكين النفس، فإن الملحدين ينادون أتباعهم باختراع معنىً كذلك. وإنني لا أرى فرقًا كبيرًا بين شيخٍ يبيع وهمًا اسمه «الله» وبين ملحدٍ يبيع وهمًا آخر اسمه «السعادة» و«التمرّد على عالم عبثي». كلاهما واهمان؛ غير أنّ الفرق أنَّ الأوَّل يخدعك وأنت لا تدري، بل ويقدِّم لك حكاية متماسكة منذ بداية الخلق حتى نهاية الكون، أمّا الثاني فيخدعك وهو يخبرك صراحةً أنّه يخدعك، بل ويأمرك أن تخدع نفسك بنفسك، ثم يطلب منك أن تبتسم فرحًا وأنت واقع في هذا الخداع!

أقول: ظلت كتابات «راسل» و«كامو» و«سارتر» وغيرهم موجودةً في نسيج أفكار المجتمع الغربي، لكن تأثير هؤلاء ظل محصورًا في الأوساط الأكاديمية، ونادرًا ما وصل إلى عامة الناس. فما الذي جعل هذه الموجة الجديدة من الإلحاد بارزةً جدًا في بدايات القرن الحادي والعشرين؟

اجتمعت عدة عوامل في صعود «الإلحاد الجديد». فقد أعادت هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة تذكير العالم بأن الدين قد يكون سببًا في ارتكاب فظائع إجرامية. وقد أشار جميع رموز حركة الإلحاد الجديد إلى أن التطرف الديني هو أحد أهم أسباب ردة فعلهم الصاخبة تلك. كما واجه الملحدون الكثير من الرفض المجتمعي، ففي رسالته حول التسامح (Letter Concerning Toleration) أوضح «جون لوك» رأيه في الملحدين قائلًا: «أولئك الذين ينكرون وجود الله لا ينبغي التسامح معهم إطلاقًا؛ فالوعد والعهد والقَسَم — وهي الروابط التي يقوم عليها المجتمع الإنساني — لا سلطان لها على الملحد.»6 وقد ظلَّت هذه المشاعر سائدة عبر التاريخ، ولا تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم في معظم أنحاء العالم. ففي استطلاع حديث للرأي، قال 45٪ فقط من الأمريكيين إنهم سيصوّتون لمرشّح رئاسي ملحد مؤهَّل — وهي أدنى نسبة بين عدة مرشحين افتراضيين من أقليات مختلفة، وكانت فئة الملحدين هي الفئة الوحيدة التي لم تستطع الحصول على أغلبية الأصوات. بل لقد فضّل الأمريكيون أن يحكمهم أمريكيًا من أصول إفريقية على أن يحكمهم ملحد، بل صوتوا للنساء، ولليهود بأكثر مما صوتوا للملحدين. ولعل الصدمة هي أن نسبة الأمريكان الذين أبدوا استعدادهم للتصويت لرئيس مسلم — حتى بعد أحداث ١١ سبتمبر — كانت أكثر من نسبة الأمريكان الذي أبدوا استعدادهم للتصويت لرئيس ملحد.7 وفي دراسة أخرى وجدت أن كثير من الشعب الأمريكي يرى أن الملحدين هم الفئة الأقل التي تتفق معهم في رؤيتهم لأمريكا، وأنهم لن يوافقوا على زواج أبنائهم من أشخاص ملحدين. بل إن كثير من الشعب الأمريكي — حتى بعد أحداث ١١ سبتمبر — يرى أن المسلمين أكثر توافقًا مع نظرتهم لأمريكا، وأن الملحدين هم الفئة الوحيدة والأقلية الوحيدة من بين جميع فئات وأقليات العالم التي يرى الأمريكان أنها لا تتوافق ولا تنسجم معهم.8 أخيرًا وليس بآخر: وجدت دراسة أن نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي حين طُلب منهم أن يرتبوا الأشخاص من حيث الثقة بهم، وضعوا الملحدين أقل ثقة من المغتصبين والمجرمين. أي أن النسبة الأكبر من الشعب الأمريكي يثقون في مغتصبي النساء أكثر من ثقتهم في الملحدين.9 أقول: هذا الرفض المجتمعي كان من الأسباب الدافعة لخلق هذه الظاهرة بحيث يُعبِّر الملحدون عن أنفسهم وعن هويتهم التي ظلت مقموعة ومنبوذة حتى في أكثر البلاد حريةً في العالم.

كان الاحتكام والاستدلال بالعلم التجريبي في طليعة أركان ظاهرة «الإلحاد الجديد». ولم يكن صدفة أن ثلاثة من «الفرسان الأربعة» كانوا أكاديميين قبل أن يصبحوا مشاهير كملحدين (باستثناء «هيتشنز» الذي لم يكن يحمل دكتوراه). ومنذ البداية، قدّموا الإيمان الديني كعدو للعلم والعقل والتقدم. بل عُدّ أحيانًا نوعًا من المرض العقلي. لخّص «دوكينز» هذا المنظور بجملة حادة: «الإيمان هو المخرج الأعظم، العذر الأكبر للهروب من الحاجة إلى التفكير وتقييم الأدلة. الإيمان هو الاعتقاد رغم غياب الأدلة، بل وربما بسبب غيابها.»10

إلى جانب ذلك كله، جاء انتشار الإنترنت وساعد كثيرًا في قيام تلك الظاهرة؛ فقد بات أيُّ ملحد وحيد في بلدة صغيرة في أوروبا المسيحية قادرًا على إيجاد مجتمع ينتمي إليه. المدونات، وغرف الدردشة، وأوائل وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت للمتشككين المتشابهين فكريًا أن يتواصلوا ويتنظموا بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

وخلال سنوات قليلة، ظهرت منظمات ملحدة ومتشككة متنوعة، تعقد لقاءاتها ليس فقط عبر الإنترنت، بل وجهًا لوجه أيضًا. مثل مؤتمر «Skepticon»، و«المؤتمر العالمي للملحدين» (Global Atheist Convention)، و«الاجتماع المدهش» (The Amazing Meeting) الذي استضافه الساحر وكاشف الخدع «جيمس راندي» (James Randi)، إلى جانب مبادرات عامة أخرى كثيرة، صغيرة وكبيرة، انتشرت في مجتمع ما يسمون أنفسهم بـ «أحرار الفكر» (freethinker).

إذا كانت حملة حافلات الملحدين عام 2009 قد مثّلت الذروة في المملكة المتحدة، فإن قمة الحركة في الولايات المتحدة كانت بلا شك «تجمع العقل» (Reason Rally) عام 2012. فبحسب بعض التقديرات، تجمع ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف شخص في ساحة «المول الوطني» (National Mall) بواشنطن العاصمة، ليوم وصف بأنه «وودستوك الملحدين».11 ولمن لا يدري فـ وودستوك (Woodstock) هو اسم مهرجان موسيقي أقيم سنة 1969 في الولايات المتحدة، واعتُبر حدثًا ثقافيًا ضخمًا جمع مئات الآلاف من الشباب، وصار رمزًا للحرية، والتغيير الاجتماعي. لذلك حين يُقال «وودستوك الملحدين» فالمراد به: تشبيه التجمع الكبير للملحدين بمهرجان «وودستوك»، أي أنه كان حدثًا ضخمًا، شعبيًا، احتفاليًا، ورمزًا لحركة أو ثقافة جديدة.

ضمّ هذا التجمعُ موسيقيين وناشطين وفنانين مثل «إدي إيزارد» (Eddie Izzard)، و«تيم مينشن» (Tim Minchin)، و«بيل ماهر»، و«بن جيليت» (Penn Jillette). وبالطبع، كان العلماء المشهورون مثل «لورانس كراوس» و«ريتشارد دوكينز» جزءًا مركزيًا، نظرًا لأن الغاية المعلنة للتجمع كانت الترويج للعقل والعلم.

لكن «دوكينز» ذهب أبعد من مجرد مدح فضائل العقل في خطابه الرئيسي. فحين تحدث عن المعتقدات الدينية للأفراد، شجع الحشد المصفق على «السخرية منهم! السخرية منهم علنًا!» واختتم خطابه بجملة حماسية: «الدين يطلق بعض المزاعم حول الكون ينبغي أن تُدعَّم بالأدلة وأن تُواجَه بالتحدي، وإذا لزم الأمر، أن تُقابَل بالازدراء والسخرية.»12

لم يكن هذا مجرد دعوة إلى التفكير النقدي والبحث العقلي، بل كان خطاب مواجهة وصراع وصدام.

وإن كنا قد ذكرنا إن نسبة الأمريكان الذين أيدوا التصويت لرئيس ملحد كانت 45%، فإنها في عام 2012، وفي ذروة حركة الإلحاد الجديد، كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في التاريخ الأمريكي، ووصلت النسبة في هذا العام إلى 54%. وعلى الأعلى منذ أن سُئل هذا السؤال عام 1958. 13

«اسخروا منهم»

لم يكن كثير من قادة «الإلحاد الجديد» بحاجة إلى تشجيع إضافي في هذا الصدد. فالصور النمطية للوعاظ التلفزيونيين ذوي الشعر المنفوخ في المسيحية الأصولية كانت منذ زمن طويل هدفًا للسخرية (وغالبًا عن حق). لكن هذه المرة، كان الهدف هو الإيمان الديني نفسه. في نظر «الملحدين الجدد»، حظي الدين باحترام غير مستحق، وظل محميّا بقوانين تمنع الإزدراء، وعادات ثقافية من التبجيل والتقدير. وكان دورهم الآن أن يفككوا هذا الاحترام عبر التهكم والاستهزاء. وهكذا سرعان ما أصبحت السخرية والاستهزاء الأسلوب الغالب في الحركة.

بعيدًا عن سيل الصور الساخرة (memes) التي اجتاحت الإنترنت من قِبَل الملحدين للسخرية من الإيمان، بدأ بعض الشخصيات العامة البارزة يكتسبون سمعة في التهكم على الدين أيضًا. فقد أعدّ المذيع التلفزيوني «بيل ماهر» فيلمًا وثائقيًا بعنوان Religulous (الدين السخيف) يهدف إلى فضح عبثية أشكال مختلفة من المعتقدات الدينية، وخاصة المسيحية. أما «كريستوفر هيتشنز»، صاحب المهارات الخطابية الفريدة التي كان يوظفها في الغالب بفعالية كبيرة، فقد استمتع بتشبيه الله بـ «ديكتاتور سماوي، نوع من كوريا الشمالية الإلهية» في محاضراته ونقاشاته العامة.14 كذلك أصبح الكوميديان البريطاني «ريكي جيرفيه» (Ricky Gervais)، صانع مسلسل The Office، أكثر صراحة في سخريته من الدين على تويتر، وكرّس عرضًا كوميديًا كاملًا للسخرية من الكتاب المقدس.

ورغم أن السخرية كانت متوقعة، فإن الاستفزاز المباشر لم يكن بعيدًا عن المشهد أيضًا.

أثار عالِم الأحياء التطورية والمدون الشهير «مايرز» (PZ Myers)، جدلًا حين حصل على «رغيف القربان» (Communion wafer) من كنيسة كاثوليكية، وقام علنًا بتدنيسه ليُثبت أن صاعقة لن تنزل عليه بسبب تجديفه. ونشر صورة للرغيف وقد ثُقب بمسمار صدئ وأُلقي في سلة قمامة. لم يكن ما قام به شيئًا شيطانيًا أو فعلًا شنيعًا، لكنه أهان عددًا كبيرًا من الكاثوليك.

وبالطبع، لم تكن هذه الشخصيات وخطاباتها المسرحية ضد الدين مُمثلةً للغالبية العظمى من الملحدين. لكن أفعال قلة منهم يمكن أن تلطخ سمعة الكثيرين. ومع صعود هؤلاء إلى دائرة الضوء والشهرة، وصاروا يتصدرون المشهد، بدأت صورة الإلحاد في أعين الناس تكتسب معاني جديدة. فبينما يُعرّف القاموس كلمة atheist بأنها «شخص لا يؤمن بالله»، أصبحت تعني في أذهان العامة شيئًا أقرب إلى «شخص يعتقد أن فكرة الله غبية، وأن من يؤمنون بها أشخاص أغبياء».

فإذا كان مثقف عام مثل «ريتشارد دوكينز» يصف المسيحيين بأنهم «مهوسون بالإيمان»، ويصف معتقداتهم بأنها «خرافات» مرارًا وتكرارًا، فلا بد أن ذلك يُولِّد إحساسًا بالتفوق عليهم والرفعة فوقهم. وهكذا، صُوِّر الملحدون على أنهم أصحاب العلم والحقائق والعقل، بينما ظل المتدينون غارقين في التفكير الخرافي المبني على أساطير قديمة جمعها «بدو صحراء من العصر البرونزي».15 شيئًا فشيئًا، كان الإلحاد يتحول من «عدم الإيمان» إلى «محاربة الإيمان».

ومع ذلك، ومع وصول نبرة التعالي إلى ذروتها، كان «الإلحاد الجديد» نفسه على وشك أن يُكسر أنفه.

تعثر الإلحاد الجديد

في بدايات الحركة، اقتُرح مصطلح «المستنيرون» (brights) ليكون بديلًا عن كلمة «الإلحاد الجديد». كان الهدف منه استبدال مصطلح سلبي (فالإلحاد في نهاية الأمر إنكار لشيء) بمصطلح آخر يحمل طابعًا إيجابيًا. كانت الفكرة أن الملحدين الذين يقدّرون العلم والعقل والشك المنهجي يطلقون على أنفسهم «المستنيرين». وقد دافع عن هذه الفكرة اثنان من «الفرسان الأربعة»، «دوكينز» و«دينيت». لكن «كريستوفر هيتشنز» رفضها، وكتب قائلاً: «إن انزعاجي من الأستاذ «دوكينز» و«دانيال دينيت»، بسبب اقتراحهما المثير للحرج بأن يُسمي الملحدون أنفسهم على نحو متغطرس «المستنيرين»، هو جزء من نقاش مستمر.»16

وربما كانت هذه مشاحنة صغيرة نسبيًا، لكن حتى «هيتشنز» رأى أن الإلحاد الذي يدافع عنه قد يبدو هو الأخر متعجرفًا ومتكبرًا.

ولعلني أذكر واحدًا من بعض هذه الاعتراضات على استخدام هذا الاسم من قِبل بعض الملحدين، فقد كتب الصحفي والكاتب الأمريكي «كريس موني» (Chris Mooney) مقالًا أقتبسُ منه بعض الكلمات الهامة لتصل الفكرة للقارئ الكريم:17

عندما قرأتُ لأول مرة أن اثنين من أبرز مفكري التطور — «ريتشارد دوكينز» و«دانيال دينيت» — يحاولان إقناع العالم بالتوقف عن وصف غير المؤمنين دينيًا بأنهم «ملحدون» أو «لاأدريون» والبدء في تسميتهم بـ «المستنيرين» (brights)، ساورتني شكوك كثيرة.

صحيح أنني لم أعترض على الفكرة الأساسية وراء حملة «دوكينز» و«دينيت» الإعلامية، وهي أن الملحدين يتعرضون للكثير من الهجوم والازدراء في مجتمع تغلب عليه النزعة الدينية، وأن سمعتهم تحتاج إلى بعض «التلميع». فقد أشار «دوكينز» إلى استطلاع عام 1999 الذي أظهر أن 49% فقط من الأمريكيين قد يصوتون لرئيس ملحد. وهذه مشكلة كبيرة بلا شك. لكن ليس واضحًا أبدًا أن هذه المشكلة يمكن حلها بمجرد ابتكار اسم جديد.

والآن، جاء هجوم حديث على حركة «المستنيرين» في صحيفة وول ستريت جورنال كتبه المفكر المحافظ «دينش ديسوزا» ليؤكد أسوأ مخاوفي. فالمقال تجاهل بتحيز التحذير الأساسي الذي أوضح مدافعو الحركة منذ البداية — وهو أن التسمية لا يُقصد بها الإيحاء بأن المشككين في الدين أذكى من غيرهم. لكنني أرى في الواقع أن اللوم هنا يجب أن يُوجَّه أكثر إلى «دينيت» و«دوكينز» ومؤسسي حركة «المستنيرين» الأصليين، لا إلى «ديسوزا» — ولأسباب سأوضحها.

ففي مقاله الأصلي على صفحة الرأي في نيويورك تايمز الذي أعلن فيه عن مصطلح «المستنيرين»، كتب «دينيت»:

«لا تخلطوا بين الاسم والصفة: قولك I’m a bright (أنا مستنير) ليس تباهيًا، بل إعلان فخور عن تبنّي رؤية فضولية للعالم.»

هذا جميل من حيث المبدأ. لكن من كان «دينيت» يظن أنه يخاطب؟ كيف يمكن لأي شخص أن يسمع كلمة «مستنير» دون أن يخطر بباله أن الملحدين يعلنون أنهم أذكى من الجميع؟ كما علق «جون ألين باولوس»، الصحفي في ABC News.com، على حملة «المستنيرين»: «لا أظن أنك تحتاج شهادة في العلاقات العامة لتتوقع أن كثيرين سيفهمون المصطلح على أنه متعجرف وسخيف ومغرور.»

منذ البداية، عزز مصطلح «المستنيرين» صورة نمطية راسخة. فالملحدون يُتَّهَمون منذ زمن بأنهم عقلانيون باردون ويزدرون المؤمنين باعتبارهم سذجًا. تذكر الغضب الشعبي الذي أثاره تصريح حاكم مينيسوتا السابق «جيسي فنتورا» لمجلة بلاي بوي عندما قال إنه يعتبر الدين المنظم «خدعة وعكازًا للعقول الضعيفة التي تحتاج إلى قوة الجماعة»؟ لا أعتقد أن معظم الملحدين يحتقرون المؤمنين أو يسخرون منهم فعلًا، لكن هذا ليس هو المهم. في ظل هذه الخلفية من الصور السلبية الراسخة عن الملحدين في مجتمع شديد التدين، كيف يمكن لتغيير اسمهم إلى «المستنيرين» أن يُحسِّن صورتهم؟

ولا يهم إن كان دوكينز ودينيت وغيرهما لم يقصدوا التفاخر بالذكاء؛ فبمجرد إطلاق التسمية وقع الضرر. عندما يسمع الناس — ومعظمهم مؤمنون — كلمة «مستنير»، سيعودون تلقائيًا إلى الإطار الذهني القديم: الملحد = متعجرف ومغرور. وحينها تكون المحاولة قد فشلت، بل ارتدت عكسيًا، وجعلت الصورة النمطية أصعب في المستقبل.

ما الحل الأفضل لتلميع صورة الملحدين؟ ليست لدي دراسات دقيقة، لكن أظن أن الدرس من تجربة «المستنيرين» واضح: يحتاج الملحدون أن يقتنع الناس بأنهم ودودون، عاديون، يشبهون الجميع، لا أنهم أذكى من الآخرين أو غاضبون أو متعجرفون. ربما على دعاة الإلحاد مستقبلاً أن يصفوا أنفسهم بالتواضع بدل الغضب أو البرود، وأن يربطوا صورتهم بمشاعر إنسانية عامة كالرحمة والفرح والهشاشة، بدل الاقتصار على البرود العقلي والفضول الذي لا يرحم.

شيء واحد أعرفه يقينًا — وتعلمناه جميعًا في المدرسة: الأطفال «الأذكياء» ليسوا دائمًا الأكثر شعبية… ولا أحد يحب المتعجرف المتفاخر بذكائه.

في هذه الأثناء، بدأ صوت ملحدين بارزين آخرين يعبرون عن قلقهم بشأن الاتجاه الذي تسلكه الحركة. فقد قال «فيليب بولمان» (Philip Pullman)، صاحب ثلاثية His Dark Materials (موادّه المظلمة) التي تنتقد الدين ثم تحولت مؤخرًا على مسلسل تليفزيوني، أنه كان غير سعيد إطلاقًا بحملة الحافلات الملحدة. وباعتباره أحد الرموز المرموقين لـ «الجمعية الإنسانية البريطانية» (British Humanists)، التي رعت الحملة، كان حكمه قاسيًا: «اعتقدت أن ذلك الشعار [«ربما لا يوجد إله. فتوقف عن القلق واستمتع بحياتك»] مُهين وغبي إلى درجة لا توصف. تمنيت لو أن لي رأيًا فيه، ولو كان رأي لقلت:… «لا تفعلوا ذلك! قولوا شيئاً آخر من فضلكم؛ هذا قول سخيف للغاية».»18

أما «مايكل روز» (Michael Ruse)، الفيلسوف المعروف في فلسفة العلم، فقد ضاق ذرعًا إلى حد أنه كتب عدة مقالات يصرح فيها أن طريقة «الملحدين الجدد» الخطابية في مهاجمة الدين كانت «إساءة للبحث العلمي»، بل إن كتاب «وهم الإله» لـ «دوكينز» جعله يشعر بـ «الخجل من كونه ملحدًا».19 بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ كتب مقدمات لعدد من الكتب المسيحية التي ردّت على الحركة.

جاء ناقد آخر بارز في شخص الفيلسوف الملحد «دانيال كايم» (Daniel Came)، الذي نُشرت رسالته المفتوحة إلى «دوكينز» في صحيفة The Daily Telegraph عام 2011. و«كايم»، الذي كان آنذاك محاضرًا في جامعة أوكسفورد، انتقد «دوكينز» لأنه يختار أهدافًا سهلة من الدوائر الدينية بينما يتهرب من مواجهة أعتى المفكرين المسيحيين.

كان «دوكينز» قد رفض عدة دعوات لمناظرة الفيلسوف المسيحي المعروف «ويليام لين كريج» (William Lane Craig). وقد كتب «كايم» في رسالته إن رفض «دوكينز» قد يُفهم على أنه «جُبن» من جانبه، وأضاف (مع لمحة من السخرية): «ألاحظ أنك، على النقيض، سعيد بمناقشة القضايا اللاهوتية مع مقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومع شخصيات فكرية مثل القس «تيد هاجارد» (Ted Haggard) ، والقس «كينان روبرتس» (Keenan Roberts).»20 وكانت سخريته تتمثل في أن «دوكينز» يحب أن يناقش القساوسة الضعفاء والمذيعين والشخصيات التي ليست على قدر كافي من القوة والحجة، بينما يهرب من الأقوياء والمناظرين في هذا المجال.

في ذلك العام نفسه، كانت هناك عدة محاضرات لـ «ويليام لين كريج». وخلالها نسق فريقُه عدةَ مناظرات عامة مع ملحدين بارزين. وكان التتويج مناظرةً مع «دوكينز» نفسه. فوجه الفريقُ له دعوة، وحددوا موعدًا لفعالية في جامعة أوكسفورد. وقد عرض «دانيال كايم» مساعدته، آملاً أن تدفع رسالته ونصائحه «دوكينز» إلى أخذ الدعوة على محمل الجد. بل كان هناك حتى حملة ساخرة في المدينة تقلد حملة الحافلات الملحدة، إذ حملت شعارًا يقول: «ربما لا يوجد دوكينز… لكن تعال إلى «مسرح الشيلدونيان» (Sheldonian Theatre) واكتشف بنفسك.»

وكما كان متوقعًا، لم يحضر «دوكينز». غير أن «كايم» مع مجموعة من الأكاديميين الملحدين واللاأدريين وقفوا ليمثلوا المعارضة في قاعة امتلأت بطلاب أوكسفورد. وأضفى المنظمون لمسة مسرحية: كرسي فارغ تُرك على المنصة كتذكير للحضور بغياب «دوكينز» ودعوة له لقبول التحدي إذا شاء.

تفكك الإلحاد الجديد

بدأت التشققات في حركة «الإلحاد الجديد» تظهر بوضوح عام 2011 أثناء مؤتمر الملحدين العالمي، في واقعة عُرفت لاحقًا باسم «فضيحة المصعد» (Elevatorgate).

كانت «ريبيكا واتسون» (Rebecca Watson)، مؤسسة موقع Skepchick، قد شاركت في حلقة نقاشية إلى جانب «ريتشارد دوكينز» وآخرين حول موضوع «تسليع النساء جنسيًا» (sexualization) في حركة الإلحاد عبر الإنترنت، وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع الأمر ذاته.

في تلك الليلة، اجتمع بعض المشاركين والمتحدثين في بار الفندق. وعندما عادت «ريبيكا» إلى غرفتها في الساعات الأولى من الصباح، تبعها رجل من المجموعة (لم تكن تعرفه) إلى المصعد، وسألها إن كانت تودّ الذهاب معه إلى غرفته لتناول القهوة. تقول «ريبيكا» إن هذا العرض غير المرغوب فيه جعلها تشعر بعدم ارتياح شديد.

قالت لاحقًا:

كنتُ امرأةً وحيدة، في بلد أجنبي، في الرابعة صباحًا، داخل مصعد معك… فقط، من فضلك، لا تدعوني إلى غرفتك بالفندق بعد أن أنهيتُ للتو حديثًا عن مدى إزعاج الأمر لي وعن شعوري بعدم الارتياح عندما يتعامل معي الرجال بهذا الشكل الجنسي.»21

لكن الحادثة بحد ذاتها لم تكن هي المشكلة الرئيسية — فمثل هذه التصرفات غير اللائقة تحدث في دوائر شتى. إنما المشكلة كانت في تداعياتها التي بدأت تُقسِّم مجتمع الملحدين. عندما روت «ريبيكا» تجربتها في فيديو على قناتها في يوتيوب، سارع كثير من الملحدين لدعمها. لكن رد فعلها استُغل أيضًا من قِبَل ملحدين آخرين كدليل على «ثقافة بها رقابة مفرطة» و«صوابية سياسي» لا يريدونه أن يلوث واحتهم من «حرية التفكير». قالوا إن الرجل لم يقصد ضررًا، فما كل هذه الضجة؟

انتقلت المناقشات إلى المدونات والمنتديات، حيث وقف بعض الملحدين البارزين مثل «بي. زي. مايرز» (PZ Myers) إلى جانب «ريبيكا»، مجادلين بأن الحركة تحتاج إلى رؤية نسوية أوضح، فيما قلل آخرون من شأن الحادثة. ثم تدخل «ريتشارد دوكينز» نفسه. وبوصفه القائد غير الرسمي للحركة، وأحد المشاركين في المؤتمر، كان يُتوقع منه أن يحاول تهدئة الجدل. لكنه فعل العكس، إذ صب الزيت على النار بنشر رسالة خيالية شديدة السخرية بعنوان «عزيزتي المسلمة» (Dear Muslima):

«توقفي عن التذمر… أعلم أنه تم تشويه أعضائك التناسلية بشفرة حلاقة، وأعلم أنك غير مسموح لك بقيادة السيارة، ولا يمكنك مغادرة المنزل من دون قريب ذكر، وزوجك مسموح له بضربك، وسوف تُرجمين حتى الموت إن ارتكبتِ الزنا. لكن توقفي عن التذمر. فكري في المعاناة التي تضطر أخواتك المسكينات في أمريكا لتحملها.»22

واصل «دوكينز» السخرية، معتبرًا أن تجربة «ريبيكا» في المصعد تافهة مقارنةً بمعاناة النساء في الثقافات الدينية القمعية. وكانت مشكلة تلك الرسالة أن كثيرًا من الملحدين اعتبرها مستعلية ومستهينة بتجارب النساء في الغرب؛ لأنّ مبدأ التحرش لا يعتمد على مقارنة الآلام بين منطقة وأخرى، ولأنّها تُقلّل من أهمية بيئات أكثر أمانًا للنساء داخل الدوائر الإلحادية.

حتى ذلك الحين، كان «دوكينز» يتمتع بعلاقة مقبولة نسبيًا مع معظم أطراف المجتمع الإلحادي، لكنه وجد نفسه فجأة متهمًا بالتمييز ضد المرأة، والذكورية، والاستفادة من الامتياز الذكوري. وبالطبع، سارع كثيرون إلى الدفاع عنه، واصفين إياه بأنه صوت «العقل والفطرة السليمة». لكن سرعان ما تبيّن أن هذه كانت بداية سلسلة طويلة من الخلافات التي أثارها «دوكينز» وأدت إلى انقسام مجتمع الملحدين، وكان الاتهام بالتمييز الجنسي هو نقطة البداية. وقد كانت هناك تعليقات أكثر جرأةً وصدامًا مع «ريبيكا»، فقد صبَّ اليوتيوبر المعروف باسم (The Amazing Atheist) جام غضبه عليها قائلًا: «من يهتم بحقّ الجحيم إذا كنتِ غير مرتاحة في مصعد لمدّة اثنتي عشرة ثانية؟». 23

في السنوات الأخيرة، جعلت فضيحة «هارفي واينستين» (Harvey Weinstein) وصعود حركة «أنا أيضًا» (Me Too) العالم أكثر وعيًا بالتمييز الجنسي وديناميكيات القوة في صناعة الترفيه والفنون. لكن قبلها بسنوات، كانت «فضيحة المصعد» قد أثارت حركة مماثلة لكشف السلوكيات التمييزية في صفوف الملحدين. ولم يكن الأمر مقتصرًا على بعض الحضور العاديين في المؤتمرات، بل طالت الاتهامات عددًا من الأسماء الأكثر شهرة على منصات الإلحاد.

كان «ديفيد سيلفرمان» (David Silverman)، رئيس منظمة «الملحدون الأمريكيون» (American Atheists) والمنظم الرئيسي لـ «تجمع العقل» (Reason Rally) عام 2012، قد أقيل من منصبه بعد شكاوى تتعلق بسوء سلوك مالي وجنسي، عقب نشر موقع BuzzFeed سلسلة اتهامات ضده من عدة نساء. أسماء أخرى بارزة في الحركة الإلحادية مثل «مايكل شيرمر» (Michael Shermer) و«ريتشارد كارير» (Richard Carrier) واجهت كذلك اتهامات بسلوك غير لائق في مؤتمرات إلحادية، وأُقصوا من المشاركة العامة، رغم إنكارهم الشديد لهذه المزاعم.

ربما كانت القضية الأكثر شهرة هي قضية الفيزيائي «لورانس كراوس». فقد حظي بالشهرة منذ بداياته بعد نشر كتابه الأكثر مبيعًا The Physics of Star Trek (فيزياء ستار تريك). ثم أصبح أستاذًا لعلم الفلك الفيزيائي في جامعة ولاية أريزونا عام 2008، وشغل مناصب بارزة على مجالس استشارية علمية. لكن شخصيته المسرحية المبالغ فيها ومعاملته اللاذعة للخصوم جعلته يحظى بشعبية هائلة كمتحدث في المؤتمرات والندوات.

غير أن عام 2018 شهد نشر موقع BuzzFeed ادعاءات بسلوكه غير اللائق مع طالبات أثناء عمله في التدريس سابقًا، وشكوى حول تحرشه بامرأة في مؤتمر بأستراليا. حققت جامعة ولاية أريزونا في الأخيرة، وخلصت إلى أن «كراوس» انتهك سياسة الجامعة الخاصة بالتحرش الجنسي، ما أدى إلى عدم تجديد منصبه كمدير لمشروع «الأصول» (Origins Project). وقد أنكر «كراوس» هذه الادعاءات باستمرار، وبقي في إجازة إدارية من الجامعة إلى أن ترك منصبه في نهاية العام الأكاديمي.

وفي تعليقها على مقال BuzzFeed الذي تناول تلك المزاعم وأثار ضجة واسعة، قالت «ريبيكا واتسون»:

يحب المشككون والملحدون أن يتصوروا أنفسهم أرفع من العيوب البشرية، كعبادة المشاهير… لكن هذا الوهم يجعلهم في الواقع أكثر عرضة للاستغلال على يد من يعدّونهم أبطالاً. وأظن أننا نرى هذه القصة تتكرر المرة تلو الأخرى.24

انقسام الإلحاد الجديد

لم تكن اتهامات التمييز الجنسي هي الجدل الوحيد الدائر في أوساط الملحدين، بل كان «ريتشارد دوكينز» نفسه منخرطًا باستمرار في سلسلة من المعارك والسقطات التي صنعها بنفسه. تويتر هو نقطة ضعف كثير من المشاهير، وغالبًا ما أثبت أنه كذلك أيضًا بالنسبة لـ «دوكينز». على مر السنين، أثار العديد من الجدل — من تغريدات ينصح فيها امرأة بإجهاض طفلها إذا كان مصابًا بمتلازمة داون، إلى التقليل من خطورة «الاغتصاب الذي يحدث أثناء المواعيد العاطفية» (date rape) و«البيدوفيليا الخفيفة».

تطورت هذه الحوادث إلى دورة يمكن التنبؤ بها: عاصفة من الانتقادات عقب كل تصريح، تليها تغريدات دفاعية من «دوكينز»، ثم شكاوى من أن تصريحاته أُخذت خارج سياقها، ثم ينتهي الأمر بمقال مطول في مدونته يحاول فيه توضيح ما قصده أصلًا في تغريدته ذات الـ 140 حرفًا. وبعد أن يهدأ الضجيج، تعود الدورة نفسها بعد بضعة أشهر إثر تغريدة مثيرة أخرى.

ومع ذلك، كان لبعض نشاطه على الإنترنت تبعات في العالم الواقعي أيضًا. ففي عام 2016، وبعد أن أعاد نشر فيديو يسخر من النسوية والإسلام، أُلغيّت مشاركته كمتحدث رئيسي في مؤتمر عن العلم والشكوك في نيويورك، حيث كان مقررًا أن يكون النجم الأساسي. وتوالت الإلغاءات، بما في ذلك حدث ترويجي لكتاب نظّمته محطة إذاعية في كاليفورنيا، وكذلك دعوة لإلقاء كلمة في «الجمعية التاريخية لكلية ترينيتي دبلن». فقد أعلن المنظمون أن الجمعية «لن تمضي قدمًا في استضافته، لأننا نقدّر راحة أعضائنا فوق كل اعتبار».25

ولم يكن هذا مقتصرًا على عالم «الإلحاد الجديد» وحده. فقد أصبحت «ثقافة الإلغاء» (Cancel culture) موضع جدل متزايد في السنوات الأخيرة، إذ جرى استبعاد شخصيات من مجالات الفن والترفيه والأكاديميا من الفعاليات العامة بسبب آرائهم غير الشعبية في قضايا حساسة. لكن تبعات الجدل المحيط بـ «دوكينز» وغيره من قادة الحركة أظهرت الانقسامات العميقة داخل المجتمعات الإلحادية، والتي كانت تنتظر فقط أن تُكشف.

إن التمييز الجنسي الملموس وإحساس الامتياز داخل ثقافة مشاهير الملحدين أصبحا أكثر من أن يُحتمل بالنسبة للكثيرين. فالمؤتمرات الناقدة للدين، التي كانت يومًا العمود الفقري للحركة، باتت تُتهم بالذكورية. دعا أعضاء الحركة النسوية الناس إلى الابتعاد عنها، وطالبوا بمزيد من تمثيل النساء والاعتراف بعدم توازن القوى داخل مجتمعهم. وعلى الجانب الآخر، اعتقد آخرون أن حركتهم تُختطف بأجندة أيديولوجية لا علاقة لها بثقافة «حرية التفكير» التي يقدّرونها.

أولئك الذين نادوا بنسخة أكثر تقدمية من الانتقاد، موجهة نحو العدالة الاجتماعية، بدأوا برسم ملامح مشروع «إلحاد +» (Atheism+). كانت علامة «+» إشارة إلى أن المنضوين تحت لوائها ليسوا ملتزمين فقط بالعقل والعلم، بل أيضًا بالمساواة بين الجنسين، ومناهضة العنصرية، وحقوق مجتمع الميم (LGBT)، وعدد من القضايا الأخرى. ولا أظن أن القارئ الكريم سيعجب حين يعلم أن قائدة هذا التيار الجديد داخل الإلحاد الجديد كانت امرأة، فبعد التهميش، بل والاحتقار والسخرية من قضايا المرأة ومعاناتها، لم يكن أمامهن حل إلا أن جاءت «جنيفر مكريايت» (Jen McCreight) وأرادت أن تضيف هذا البعد النسوي والحقوق والمجتعي داخل الأيدلوجية الإلحادية، فلم تكتف أن يكون الإلحاد محصورًا فقط في تعريف القاموس، بل يجب أن يكون شيئًا أكبر من ذلك. فكتبت تقول: «نحن لسنا مجرّد ملحدين قاموسيين يقتصر تعريفهم على أنهم لا يؤمنون بالآلهة؛ بل نريد أن نكون قوةً إيجابية فاعلة في العالم».26 وكان أنصار هذا النمط الجديد من الإلحاد، الذي يضع متطلبات أخلاقية، مدركين بمرارة أن الحركة حتى ذلك الحين كان يمثلها بالأساس طيف من الرجال البيض الكبار (يكفي التفكير في الفرسان الأربعة)، وبالتالي فهي بحاجة ماسة إلى تغيير على مستوى القيادة. كان «الإلحاد بلس» بالنسبة لـ «ريتشارد كارير» (Richard Carrier)، أنه سيمكِّن الملحدين من بناء «منظومة من القيم المشتركة تميّز الجانب المضيء من القوة عن الجانب المظلم». وبالتالي: «كلُّ من يهاجم النسوية، أو يروّج أو يدافع عن العنصرية أو التمييز الجنسي، أو يسخر أو يتعمد تقويض أي جهد يُبذل لرعاية حقوق الآخرين ورفاههم وسعادتهم… يجب تهميشه ورفضه وعدم اعتباره جزءًا من حركتنا».27

قالت «جنيفر مكريايت» في مقالتها واصفةً هذه الحركة الجديدة التي لا تُعرِّف الإلحاد بتعريف القاموس، بل أتت بتعريفٍ آخر للإلحاد، بحيث يكون أكبر وأشمل وأعم من تعريف القاموس، فكتبت تقول بالحرف الواحد، إن حركة (الإلحاد+) تتوجّه إلى «كلّ من يعتقد أنّ الإلحاد يتجاوز كونه مجرد عدم الإيمان بالله.» 28

كما كتبت «جريتا كريستينا» (Greta Christina) عام ٢٠١٢ تقول: «بالنسبة لبعضنا، لا يعني الإلحاد مجردَ «لا أؤمن بالله». بل يعني أيضًا القيم وأنماط العيش التي تقتضيها هذه الجملة.» 29

كان هذا ما توصلت إليه طائفة من الملحدين في الغرب عام ٢٠١٢، وقد وصلنا الآن إلى ٢٠٢٥ ولا يزال الملحدون الشرقيون يصممون على الاكتفاء بالتعريف القاموسي. وفي هذا الصدد يقول «مايرز» (PZ Myers) صاحب كتاب (The Happy Athiest) :

الملحدون القاموسيّون… يا للعجب، كم أكره هؤلاء فعلًا!

تكون منغمسًا في نقاش جادّ عن سبب إلحادي، أو عمّا ينبغي أن يعنيه الإلحاد لمجتمعنا، أو أي موضوع يتعلّق بأفكارنا وحركتنا، ثم يقتحم الحوار متذاكٍ متعجرف ليقول: «الإلحاد يعني فقط أنك تفتقر إلى الإيمان بالآلهة. لا شيء أكثر. توقّفوا عن محاولة إضفاء أي معنى إضافي على المصطلح.»

وكأن الإلحاد يجب أن يظلّ فكرةً أفلاطونية معلَّقة في فراغٍ افتراضي بلا أي صلة بالحياة أو القيم؛ وكأن الملحدين بلغوا حالة «زنّ» مثالية، عقولهم خواءٌ مطلق لا يملؤه إلا الإلحاد… والذي هو بدوره — بحسب هذا المنطق — لا شيء أصلًا. يا للغباء!30

لكن السؤال: لماذا يتمسك كثير من الملحدين بهذا التعريف القاموسي للإلحاد؟ يجيب أحد الملحدين ويقول: «لستُ واثقًا من وجود أشخاص يعتنقون فعلًا هذا الإلحاد القاموسي في حياتهم العملية؛ قد يزعم بعضهم ذلك، لكنّه في الغالب مجرد حيلة لتبرير المواقف، أو لدرء النقد، أو لتجاهل القضايا المطروحة.»31

معنى هذا الكلام، هو أن الملحدين يتمسكون بهذا التعريف القاموسي فقط للهروب من النقد، ومحاولة للكسل وعدم تقديم بدائل، هذا التعريف القاموسي يجعل الشخص لا يريد أن يكون له موقف أخلاقي ولا سياسي ولا اجتماعي ولا إنساني ولا علمي ولا عقلي ولا منطقي، هو فقط لا يؤمن بالله. هو يقول: لا تتحدث معي في أي شيء، فأنا أريد الهروب ولا أريد أن أجيب عن أي شيء ولا أن يكون لي رأي في أي شيء. وكأن عدم الإيمان بالله ليس له عواقب!

تخيل أن مسلمًا يقول: الإسلام هو الإيمان بالله ربنا وبمحمد رسول، ثم حين تسأله عن الصلاة، يقول هذا خارج التعريف، وحين تسأله عن الجنة والنار والثواب والعقاب والأحكام الشرعية، يقول تعريف الإسلام هو الإيمان بالله ربًا وبمحمد رسولًا، ولا علاقة لي بأي شيء، لا بصوم ولا بزكاة ولا بعبادة ولا بقرآن ولا بسنة ولا بسيرة ولا بفقه ولا بسلوك ولا بأخلاقيات! فتعريف الإسلام في القاموس لا يشمل هذا كله!

وبالمناسبة، هذا تعريف الإسلام بالفعل في قاموس أوكسفورد، حيث يعرِّف الإسلام بأنه: «الدين الإسلامي يقوم على الإيمان بإلهٍ واحد هو الله، وبأنَّ النبي محمدًا رسولُ الله، وكتابه المقدَّس هو القرآن الكريم.»32

إن شعار: «أنا لا أؤمن بالله… وباقي الأشياء لا تعنيني!» — شعار يصلح ربما على تيشيرت، لكن قطعًا لا يصلح كمنهج فكري أو موقف فلسفي!

نعود فنقول: كانت الحقيقة أن «الإلحاد الجديد» ظل إلى حد كبير حركة يهيمن عليها الذكور البيض — ليس فقط على المنصات، بل أيضًا في صفوف المشاركين في المنتديات الإلكترونية وفي مقاعد المؤتمرات. وبات الأمر، كما وصفه البعض، أشبه بهوايات رجالية مثل «العناية باللحية» وباقي الأشياء التي يفضلها الرجال. فليس في الفرسان الأربعة تواجد للنساء، بل ولا يوجد الكثير من النساء الملحدات الشهيرات. كانت حركة «الإلحاد الجديد» حركةً يهيمن عليها الذكور هيمنةً شبه تامة.

بالنسبة لكثيرين ممن استمتعوا بمرحلة «شهر العسل» مع الحركة في العقد الأول من الألفية، بدا «إلحاد +» بمثابة تحول غير مرحب به. فقد أضاف قائمة لا نهائية تقريبًا من القضايا إلى بيان الحركة، وطرح أسئلة محرجة عن النظام الأبوي والامتياز. بالنسبة لهم، كان الإلحاد مجرد بيان بما لا نؤمن به — أي الله. أما العلم والعقل، فنعم، مرحب بهما أيضًا. لكنهم رفضوا الانضمام إلى قائمة طويلة من الالتزامات الأيديولوجية الإضافية. وهكذا، بدا «الإلحاد» وكأنه يتحول أكثر إلى شكل أخلاقي من الدين مما كانوا يتوقعون.

حتى ناقد ميّال إلى اليسار مثل «سام هاريس»، الذي لا يمانع وصف نفسه بـ «النسوي»، كان يخشى من أن العقائد الأيديولوجية لـ «اليسار التقدمي» تقوّض الثقافة العلمية العقلانية التي تقوم عليها الحركة المشككة. وبعد أن تعرض لوابل من اتهامات التمييز الجنسي من مدوني الإلحاد، كتب مقالًا بعنوان: «أنا لست الخنزير الذكوري الذي تبحث عنه» (I’m Not the Sexist Pig You’re Looking For).33 دافع فيه عن الحجج العلمية التي تقول إن الفروق في الطباع وعلم النفس بين الجنسين يمكن أن تفسر بسهولة حقيقة أن 84٪ من متابعيه على تويتر رجال، وأن الحركة الإلحادية يهيمن عليها الذكور.

كما وُجّهت لـ «سام هاريس» اتهامات أخرى بالتحيز مثل «الإسلاموفوبيا» (Islamophobia)، لكنه رفض تخفيف انتقاده للدين. وربما كان الأكثر إثارة للجدل استعداده لإعطاء منصة لأصوات مثل «تشارلز موراي» (Charles Murray)، الباحث الذي يجادل في كتابه The Bell Curve (منحنى الجرس) بأن هناك فروقًا جينية في معدلات الذكاء بين المجموعات العرقية المختلفة. وقد استغل بعض العنصريين هذا العمل للدفاع عن تفوق العرق الأبيض، فيما رأى كثير من العلماء أن البحث مليء بالثغرات.

لكن بالنسبة لـ «سام هاريس»، لم يكن الأمر سوى القدرة على مناقشة هذه الأفكار علنًا، بغض النظر عن موافقة المجتمع عليها. فقد جادل بأن النقاش العقلاني لا ينبغي أن يُضحّى به من أجل «الصوابية السياسية». ولهذا كان «هاريس» محبطًا من تزايد الجهد الذي يبذله زملاؤه في قضايا مثل «المساحات الآمنة» وغيرها.34

انهيار الإلحاد الجديد

في السنوات الأخيرة برزت جبهة جديدة كبرى في «الحرب الثقافية»، وهي قضية حقوق المتحوّلين جنسيًا. فقد وُثّق الارتفاع الكبير في أعداد الشباب الذين يسعون إلى تناول أدوية أو الخضوع لعمليات لتغيير الجنس. واندلعت الخلافات حول ما إذا كان ينبغي السماح للنساء المتحوّلات اللواتي لديهن بُنية جسدية ذكورية بعد البلوغ أن يتنافسن مع النساء الأخريات في الرياضة. وهناك أيضًا القضية الشائكة المتعلقة بغرف تبديل الملابس والمساحات المخصّصة للنساء فقط.

حتى الرموز الثقافية المحبوبة مثل «جي. كيه. رولينج» (J. K. Rowling)، مؤلفة سلسلة «هاري بوتر» (Harry Potter)، جُرّت إلى دوامة الجدل. فمنذ أن بدأت تقول علنًا إن نشاط حركة التحوّل الجنسي يهدد حقوق النساء التي ناضلت الحركات النسوية من أجلها، أصبحت منبوذة اجتماعيًا في كثير من الدوائر التقدمية، في حين احتُفي بها في دوائر أخرى كمدافعة عن حرية التعبير والنسوية.

تحولت حقوق المتحوّلين إلى قضية مثيرة للانقسام أيضًا داخل الحركة الإلحادية. ففي عام 2021، أدت تعليقات «دوكينز» على تويتر التي شككت في مسألة التعريف الذاتي للرجال والنساء المتحوّلين إلى قيام «الجمعية الإنسانية الأمريكية» (American Humanist Association) بسحب جائزة «الإنساني لعام 1996» التي منحتها له. وقالت إن «دوكينز» أدلى بتصريحات «تستغل عباءة الخطاب العلمي لتقويض المجموعات المهمّشة، وهو نهج مناقض للقيم الإنسانية».35

في عام 2019، انقسم برنامج The Atheist Experience (تجربة الإلحاد)، وهو برنامج مكالمات جماهيرية شهير مقره مدينة أوستن بولاية تكساس. قال مقدم البرنامج السيد «مات ديلاهانتي» (Matt Dillahunty) إنه هو و«مجتمع الملحدين في أوستن» الذين يديرون البرنامج يؤيدون المتحوّلين بالكامل. وأضاف: «لقد وُصفتُ برهاب المتحوّلين وأنا جالس مع امرأتين متحوّلتين، وصبي متحوّل، ورجلين مثليين، نخطط لمهرجان المثلية الجنسية لدينا!».36

لكن الجدل اندلع عندما ظهر «ستيفن وودفورد» (Stephen Woodford)، اليوتيوبر الملحد البريطاني، ضيفًا خاصًا في البرنامج. اكتسب «وودفورد» شهرة من خلال قناته Rationality Rules (قواعد العقلانية)، حيث يسعى لدحض حجج المدافعين عن الدين، كما استخدم منصته لمناقشة قضايا مثيرة للجدل، وقد نشر فيديو يجادل فيه بأن الرياضيين المتحوّلين جنسيًا يتمتعون بميزة غير عادلة عند التنافس في الرياضة النسائية.

وبعد ظهوره، انهالت الانتقادات من أولئك الذين اعتبروا أن البرنامج استضاف شخصًا «معاديًا للمتحوّلين». ومع أنه استُقبل بحرارة بدايةً ولم يُثر موضوع المتحوّلين، إلا أن «وودفورد» عاد إلى إنجلترا ليجد نفسه قد أُدين رسميًا من قبل «مجتمع الملحدين في أوستن»، الذي أصدر اعتذارًا عن «الألم والضيق» اللذين سببهما ظهوره.37

ورغم الاعتذار الرسمي، أدى رد الفعل إلى انسحاب عدد من الموظفين والمتطوعين. لاحقًا عدّل «وودفورد» مواقفه بشأن الرياضيين المتحوّلين، معترفًا بأنه ارتكب بعض الأخطاء الواقعية لكنه أنكر تهمة رهاب المتحوّلين. أما «ديلاهانتي»، فقد استقال لاحقًا من تقديم The Atheist Experience ومن عضوية «مجتمع أوستن» بسبب خلافات مستمرة.38

مثل هذه الانقسامات والنقاشات حول النوع الاجتماعي، وحقوق المتحوّلين، وقضايا مجتمع الميم (LGBT)، والعِرق، أخذت تميّز الثقافة الشعبية أكثر فأكثر. وغالبًا ما كانت هذه الصراعات تتأجج بفعل «ثقافة التشهير» (callout culture) على تويتر وفيسبوك ويوتيوب، وبفعل جاذبية الجدل في الإعلام. لكن هذه الظاهرة كانت قد بدأت مبكراً في صفوف «الإلحاد الجديد»، الذي كان قد انطلق بالفعل عبر شبكة واسعة من المدونات والمواقع الإلكترونية قبل أن تهيمن وسائل التواصل الاجتماعي. وقد مثّلت «فضيحة المصعد» عام 2011 اللحظة المحورية التي بدأ فيها «الإلحاد الجديد» رسميًا في تمزيق نفسه من الداخل.

حتى ذلك الحين، كان «الإلحاد الجديد» متماسكًا إلى حد كبير حول فكرة أن الدين سيئ والعلم جيد. لكن تبيّن أن الحياة أعقد من ذلك. وما إن اكتشفت الجماعة أنها تحمل رؤى متباينة جذريًا حول كيفية عيش الحياة بعد التخلي عن الدين، حتى بدأت الأمور تنهار بسرعة.

فبعد أن كانت طاقة الحركة مكرسة لانتقاد الخرافة الدينية وطرق التفكير غير العلمية، صار الملحدون يقضون معظم وقتهم في مهاجمة بعضهم البعض. وكان الحقد والغضب في تبادل الاتهامات بين الأصدقاء السابقين في المجتمع الناقد أشد بكثير مما كان بينهم وبين خصومهم الدينيين.

المدون الملحد الشهير «مايرز» (PZ Myers)، الذي وقف بثبات مع جناح «إلحاد +» التقدمي، اصطدم بشكل كبير مع «سام هاريس» ومع معظم الأصوات البارزة الأخرى في المجتمع. وقد كتب لاحقًا مقالًا بعنوان «حطام القطار الذي كان الإلحاد الجديد» (The Train Wreck That Was the New Atheism)، شكا فيه من المسار اليميني للحركة وسأل: «من وضع دينيت وهاريس ودوكينز وهيتشنز في القيادة؟» وخلص إلى أن فترته كأحد قادة الحركة كانت «أكبر ندم في حياتي».39

المؤتمرات والفعاليات الإلحادية التي كانت تحظى بحضور واسع بدأت هي الأخرى تشعر بالضغط مع استمرار الخلافات الداخلية. وكانت نقطة الحضيض مؤتمر MythCon عام 2017 الذي نظمته مجموعة «Mythicist Milwaukee». ورغم الانتقادات العنيفة، فقد استضاف المؤتمر اليوتيوبر المناهض للنسوية «كارل بنجامين» (Carl Benjamin). ومن بين تصريحاته المثيرة للجدل أنه كتب على تويتر للبرلمانية البريطانية «جيس فيليبس» (Jess Phillips): «أنت لا تستحقن حتى أن أغتصبك.»

انتهى نقاشه المباشر على المنصة مع البودكاستر الإلحادي «توماس سميث» (Thomas Smith) حول النسوية والعدالة الاجتماعية بمشاهد فوضوية. فقد وقف كثير من الجمهور مع «بنجامين»، بينما ندد «سميث» بخصمه واعتبره «فظيعًا»، ووصَف مؤيديه بـ «البائسين» و«المتملقين». وفي النهاية، غادر «سميث» المنصة غاضبًا قائلًا: «هذا المؤتمر عار.» وعندما استمرت المشاجرات بعد النقاش، تدخل الأمن لإخراج بعض الحضور من القاعة.

وفي السنوات الأخيرة، حتى قبل أن توقف جائحة «كوفيد-19» اللقاءات الحضورية، أُلغيت العديد من مؤتمرات الملحدين الناقدين تمامًا. بعضها انتهى بسبب تراجع الاهتمام من قِبَل الحضور السابقين، لكن الخلافات السياسية المستمرة كانت قد أخذت حصتها أيضًا.

كتب مدون «الإلحاد والمدينة» (Atheism and the City) مقالاً عن إلغاء مؤتمر الإلحاد عام 2018 بعد خلافات لا يمكن حلها بشأن قائمة المتحدثين المقترحة، لخّص فيه الوضع قائلاً:

لقد انقسم مجتمع الإلحاد إلى مليون شظية في السنوات الأخيرة. هناك الملحدون النسويون والملحدون المناهضون للنسوية، وهناك ملحدو العدالة الاجتماعية وملحدو مناهضة العدالة الاجتماعية. هناك ملحدون مؤيدون للصوابية السياسية وملحدون مناهضون له. هناك ملحدون مؤيدون لترامب وملحدون معارضون له. ينقسم الملحدون حول قضايا مثل فضيحة التمييز ضد النساء في ألعاب الفيديو (Gamergate)، وفضيحة المصعد، وما إذا كان ينبغي أن ننظم أنفسنا أصلاً، أو حتى ما إذا كان ينبغي أن نسمّي أنفسنا ملحدين من الأساس. والانقسامات لا تنتهي.40

وكما وصف «مايرز» (PZ Myers)، فقد انقلب الإلحاد الجديد إلى «فوضى من الميمات اليمينية المتطرّفة، ومجموعة من الدجّالين الذين يعبثون بالعلم للترويج للعنصرية والتمييز الجنسي والسياسات الرجعية الدموية».41 وأضاف أن أبرز الأصوات المؤثرة في الحركة قد «قادوا سفينة الإلحاد لتغرق مباشرةً في مستنقع على طريقة دونالد ترامب».42

وبنبرة مشابهة، قال المدوّن «ماركوس رانيوم» (Marcus Ranum) عام 2019 إن الحركة الإلحادية قد «تدهورت إلى عرض فوضوي بائس يملؤه المحتالون الرخيصون وصيّادو الشهرة».43

سقوط الإلحاد الجديد

اليوم، تلاشى «الإلحاد الجديد» إلى حدٍّ كبير، وانزوى في زوايا الإنترنت حيث يواصل بعض المدوّنين الشباب إنتاج صور ساخرة ضد الكتاب المقدس في غرف الصدى الرقمية. لقد خرج من دائرة المجال العام كظاهرة ثقافية جادة. فازدهاره في نشر الأدبيات المناهضة للإيمان تراجع بسرعة تكاد تضاهي سرعة ظهوره، وأصبحت جولات الخطابة الإلحادية مجرد ظل باهت لما كانت عليه من قبل.

انقسام المجتمع الإلحادي إلى فصائل متحاربة صاحبه تراجع في التعاطف المجتمعي العام. فما بدا في البداية وكأنه موقف مبدئي ضد الدوغمائية الدينية والامتياز بدأ يبدو كنوع جديد من الدوغمائية بحد ذاته. بدأت القضية تُستَهلَك وتُرهِق.

وعلاوة على ذلك، في سعيهم لبناء مجتمع من المشككين ذوي التفكير المماثل، سقط «الإلحاد الجديد» دون قصد في قالب طائفة دينية بحد ذاته. فقد كان الأمر أكبر بكثير من مجرد «عدم الإيمان بالله». كان هناك «كهنة كبار» (الفرسان الأربعة)، ونصوص مقدسة (كتبهم). كان العلم هو موضوع عبادتهم، والطبيعانية (naturalism) — الاعتقاد بأن كل ما يوجد يمكن تفسيره عبر المادة في حركة وقوى الطبيعة العمياء — كانت عقيدتهم. اجتمعوا بانتظام للاحتفال بمعتقداتهم، ولتمجيد روعة العلم، ولسماع قادتهم يعظون ضد من يؤمن بـ «بشارة» أخرى. الملحدون الذين شككوا في هذا الأرثوذكس المادي الصارم، أو حتى فقدوا إيمانهم بالإلحاد كليًا، صاروا «زنادقة» وتعرضوا للهجوم بحماس قوي.

ومع ذلك، كما هو حال الأديان، عندما تكبر الحركات بما يكفي تبدأ الانقسامات. وكما أظهر انفجارها، لم يكن «الإلحاد الجديد» استثناءً.

في تفاعلاتي الشخصية، كنت ألتقي بشكل متزايد بغير المؤمنين الذين كانوا حريصين على النأي بأنفسهم عن الحركة. عبارة «أنا ملحد، لكن لست من نوع ريتشارد دوكينز» كانت تتكرر بشكل لافت. كان هناك شعور بأن الأصولية الصاخبة التي عارضها «الإلحاد الجديد» قد استُبدلت ببساطة بأصولية صاخبة من نوع آخر.

كان جزء من مأزق الحركة الإلحادية أنها قامت في جوهرها على ما ترفضه — أي الدين. لذلك جاءت نبرتها سلبية منذ البداية. وإدراكًا لهذا النقص، حاول بعض الملحدين إنشاء مجتمعات غير دينية تركز بدلاً من ذلك على ما يؤمنون به ويحتفون به، وعلى بناء بيئة تنمو فيها علاقات إنسانية أصيلة.

من أبرز هذه المحاولات «تجمّع الأحد» (Sunday Assembly)، وهو لقاء أسبوعي منتظم صباح الأحد في لندن يخلو من أي إشارة إلى الله أو الروحانية. يتجنبون عمدًا المشاعر المعادية للدين، بل على العكس، يستعيرون بعض عناصر التقليد المسيحي: ترانيم حديثة، محاضرة ملهمة عن عظمة الكون تحل محل العظة، وتأمل في الحب يحل محل وقت الصلاة. والأهم أنه جمع الناس معًا في مجتمع أسبوعي منتظم. لقد كان نسخة موازية من الكنيسة. حتى أن كثيرين وصفوه بـ «الكنيسة الملحدة»، لكن شعاره الوحيد كان القيم المذكورة على موقعه: «عِش أفضل، ساعد أكثر، وتأمل أكثر».44 بل إن أول الاجتماعات التي عقدوها كانت في مقر كنسية بالفعل، حتى زاد العدد فاضطروا إلى الانتقال إلى مكان آخر.

وقد وصلت بعض الجماعات الملحدة إلى أن اخترعوا منصب شيخ أو قس ملحد، فإذا كان القس والشيخ يعقدان عقود الزواج، والطلاق، ويصلون على الميت، ويعمدون الطفل حين يولد، فإن جماعة ملحدة قامت بتعيين أشخاص ملحدين للقيام بهذه المهام بشكل لا ديني، وبدل تسميته باسم شيخ دين أو قس مسيحي، صاروا يسمونه Humanist Celebrant أي: «المُشرف الإنساني على الطقوس».45

وقد باتت كثيرٌ من الجامعات تُعيِّن أشخاصًا مخصوصين لتولّي مهام إقامة الطقوس والاحتفالات ذات الطابع الإنساني العلماني بدلًا من الطابع الديني. ففي جامعتي — جامعة إدنبرة — يوجد موظفون مختصون بكل دين؛ للمسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين، بل حتى لكل طائفة مسيحية على حدة. كما يوجد فيها أيضًا مسؤول مخصَّص لغير المتدينين والملحدين، وهو السيد «تيم ماجوير» (Tim Maguire).46

وعوضًا عن المولد النبوي الشريف، وعن ميلاد السيد المسيح عليه السلام، قرّر بعض الملحدين الاحتفال بعيد ميلاد «تشارلز داروين» وسمَّوه بكل وقار: عيد داروين (Darwin Day). فأصبح رمزًا وطقسًا متكررًا عند «الملحدين الجدد». فإذا كان المسلمون يحتفلون بمولد نبيهم بالصلاة والصوم والذكر وإحياء سيرته، وكذلك المسيحيون يحتفلون بميلاد المسيح بالمحبة والتأمل، فإن الملحدين اختاروا أن يصنعوا شيئًا شبيهًا… لكن مع داروين! ولا أدري حقًا: ما علاقة الإلحاد بداورين؟ ولماذا لم يختاروا عيد ميلاد جاليليو أو أرسطو أو حتى أينشتاين؟! كلّهم قلبوا تصوّرنا للكون رأسًا على عقب! لكن لعلها الموضة الفكرية: إن احتفلتَ بميلاد محمد أو عيسى فأنت متديّن خرافي يعيش في الماضي، أمّا إن احتفلتَ بميلاد داروين فحينها تصبح ملحدًا متنورًا متحرّرًا خرج للتوّ من الظلمات إلى النور العلمي.47

ولا عجب أن نسمع في المستقبل عن ملحدٍ يحرِّم الاحتفال بالمولد النبوي… أقصد: بالمولد الدارويني! فربما تظهر يومًا ما «هيئة كبار الملحدين» لتُصدر فتوى تقول: هذه بدعة تطورية!

ولعلَّ أكثر ما يثير الدهشة في هذا كلّه أن الملحدين صار لهم ما يشبه «قرآنًا» و«إنجيلًا» خاصًّا بهم؛ إذ أصبحت لديهم كتب تُتلى منها العبارات والمقولات كما تُتلى النصوص المقدّسة في الأديان. من أبرز هذه الكتب كتاب Good Without God (الخير بلا إله) لمؤلفه «جريج إبستين» (Greg Epstein)، وهو أستاذ «الأخلاقيات الإنسانية» (Humanist Chaplain) في جامعة هارفارد وجامعة MIT، ويقود ما يشبه إقامة «الشعائر» و«الطقوس» الإنسانية للطلبة غير المتدينين هناك. وقد صار الملحدون والإنسانيون يستعملون بعض نصوص كتابه في لقاءاتهم واحتفالاتهم، فيقرؤون منها خلال «صلواتهم» وعبارات شكرهم للطبيعة والحياة.48 وتُسمّى هذه الأدعية والنصوص التي تُقرأ في المحافل الإنسانية باسم «التأكيدات الإنسانية» (Humanist Affirmations). وهذه النصوص شهدت ما يشبه «الناسخ والمنسوخ» — عفوًا، أعني التطوير والتحديث — عبر التاريخ الحديث:

• النص الإنساني الأوّل (Humanist Manifesto I – 1933): صدر عن مجموعة من المفكرين الأمريكيين أبرزهم الفيلسوف «روي وود سيلرز» (Roy Wood Sellars)، وكان يضم 15 مبدأ تطرح رؤية إنسانية علمانية للعالم، تركّز على أن الأخلاق يمكن أن تقوم على العقل والتجربة بدل الدين.

• النص الإنساني الثاني (Humanist Manifesto II – 1973): جاء بعد أربعة عقود ليكون أكثر نضجًا وانفتاحًا، وقد شارك في صياغته مفكرون بارزون منهم «بول كورتز» (Paul Kurtz). أكد هذا النص على العقلانية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والحريات الفردية، والسلام العالمي، والاهتمام بالقضايا البيئية.

• النص الإنساني الثالث (Humanist Manifesto III – 2003): جاء مختصرًا وسهل القراءة ليصلح للتلاوة —عفوًا، أقصد للقراءة — في الاحتفالات والمناسبات الإنسانية. صيغ بلغة بسيطة لتكون قريبة من الجمهور، ويركّز على أن الإنسان قادر على بناء حياة ذات معنى ومسؤولية أخلاقية دون الحاجة إلى إله.

وبهذا صار للإنسانيين والملحدين «نصوص مُعتمدة» يتداولونها، ويقرؤون منها في محافلهم، في مزيجٍ يذكّر أحيانًا بالطقوس الدينية التقليدية، لكن في ثوب علماني عقلاني بالكامل.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الأشكال الأكثر دفئًا من المجتمعات غير الدينية ستستمر على المدى الطويل. فقد عرف «تجمّع الأحد» انقسامات وتوترات خاصة به داخل شبكته العالمية. لكن مجرد وجود هذه التجمعات الإلحادية يُظهر أن الناس يحتاجون إلى أكثر من حقائق العلم والعقل ليستمروا؛ إنهم بحاجة إلى مجتمع، ومعنى، وإحساس بالغاية.

فماذا يمكن لحركة بُنيت على هدم الله أن تضع مكانه؟ بدا أن العلم هو البديل الواضح — فهو الحقيقة الموضوعية التي يمكن أن يتطلع إليها الجميع. لكن العلم اتضح أنه بديل ضعيف عن المخلّص. يمكن للعلم أن يخبرك كيف نشأ الكون، لكنه لا يخبرك لماذا هو موجود. يمكنه أن يخبرك ممّ تتكون، لكنه لا يخبرك ما قيمتك. يمكنه أن يقدّم حلولاً للفقر، لكنه لا يمنح التعاطف لتطبيقها. يمكنه أن يجعلك تكسب المال، لكنه لا يشتري لك حياة ذات معنى.

أحد الميمات الإلحادية الشهيرة أعلن: «العلم يعمل، أيها الأوغاد.» نعم، يعمل — لأشياء معينة، لكنه لا يصلح لكل شيء. والأهم أنه لا يخبرنا ما هي القيم التي ينبغي أن نتمسك بها. فالعلم محايد. يمكننا استخدامه لابتكار علاج للسرطان أو لصنع قنبلة ذرية. لكنه لن يخبرنا أي الخيارين هو الصواب. هذا حكم قيمي لا بد أن يُستمد من مكان يتجاوز العلم.

كانت مسألة تحديد أي القيم يجب أن تُدعَم هي ما مزّق عالم «الإلحاد الجديد»، حيث غذّت الصراعات المرة بين فصائله حول النسوية، والعرق، والنوع الاجتماعي، وقضايا مجتمع الميم. تبيّن أن العلم والعقل وحدهما لا يكفيان للإجابة على هذه القضايا المعقدة. وهكذا ظهر أن «الإلحاد الجديد» رؤية ضحلة للغاية، لا تمنح الإنسان سببًا للعيش.

بطبيعة الحال، كانت هناك خيارات أخرى متاحة للملحدين الراغبين في تبني إطار أخلاقي غير ديني. كانت حركة «إلحاد +» (Atheism+) أحد هذه المحاولات، إذ سعت لإضافة قائمة من المعتقدات حول الحقوق والقيم إلى الرؤية الإلحادية البسيطة. وبالمثل، حاولت تجمعات مثل «تجمّع الأحد» أن تضع مجموعة من القيم المشتركة في صميم خدماتها العلمانية. و«الإنسانية» (Humanism) هي إطار أخلاقي واسع آخر اختاره كثير من الملحدين اليوم، حيث تُعطى قيمة قصوى للمساواة المتأصلة والكرامة لكل البشر.

الحمد لله على نعمة ريتشارد دوكينز

إلى أي حال انتهى الدين وسط كل ذلك؟

في ذروة تأثيره، بدا «الإلحاد الجديد» تهديدًا جديًا للإيمان الديني في الغرب. كيف يمكن لراعي كنيسة عادي يقود أتباعه أن يأمل في منافسة القوة الفكرية لمؤلفي «الإلحاد الجديد» وكتبهم؟ كيف يمكن لأبٍ مسيحي عادي أن ينافس الطوفان الجارف من المواد الإلحادية على الإنترنت التي تتسابق على جذب انتباه أبنائه المراهقين؟

بحسب بعض الروايات، ربما يُعذر المرء إن ظن أن هناك خروجًا جماعيًا من الكنيسة بينما «الفرسان الأربعة» وجيشهم المتنامي من المشككين يجتاحون الثقافة. كانت المواقع الإلحادية مليئة بقصص مسيحيين سابقين «رأوا النور» وتخلّوا عن الخرافات التي كانوا قد قبلوها بسذاجة. بالفعل، العديد من أبرز المنظمات المشككة أُنشئت على يد مؤمنين سابقين، أصبحوا الآن يبشرون بالإلحاد بنفس الحماسة التي كانوا يبشرون بها بالمسيحية.

ولم يقتصر الأمر على المسيحية؛ فمواقع «المسلمين السابقين» أصبحت أيضًا جزءًا من الحركة، رغم أن المخاطر على من يعلنون ارتدادهم علنًا كانت أعظم بكثير. ومع ذلك، فإن معدلات التحول إلى الإلحاد بين المسيحيين بدت أعلى بكثير من نظرائهم المسلمين.

وربما كان على الكنائس الغربية أن تلوم نفسها فقط. فحركات الإحياء والإصلاح البروتستانتية العظمى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بقيادة «وايتفيلد» (Whitefield)، و«ويسلي» (Wesley)، و«إدواردز» (Edwards)، و«بوث» (Booth) التي اجتاحت المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد ولّت منذ زمن بعيد. والإصلاح الديني الذي جدّد الحماسة الروحية في القارة الأوروبية قد أكل الدهر عليه وشرب.

وفي الوقت نفسه، بدأت الأفكار الكاثوليكية والثراث المسيحي الذي بدأ من «أوغسطين» (Augustine) حتى «توما الأكويني» (Aquinas)، بالذبول. فبالرغم من جهود كتّاب مشهورين في زمننا المعاصر مثل «سي. إس. لويس» (C. S. Lewis) و«جي. كيه. تشسترتون» (G. K. Chesterton) لإعادة جذب الجمهور بخطاب عقلاني للإيمان، أصبحت الكنائس أقل ميلاً للتعليم الصارم لأعضائها، الذين انجذبوا بدلاً من ذلك إلى أشكال تدين أكثر عاطفية من المسيحية.

وبحلول الوقت الذي برز فيه «الإلحاد الجديد» في العقد الأول من الألفية الثانية، كانت هناك قلة قليلة من الكنائس مستعدة لتجهيز أعضائها لمواجهة هجوم الشكوك الذي جلبه. ربما استطاعوا أن يقدموا ترانيم مؤثرة وسلسلة عظات عن «عِش حياتك الأفضل الآن»، لكن قلة قليلة كانت في موقع يتيح لها الدفاع الفلسفي عن وجود الله أو الدفاع عن تاريخية الكتاب المقدس. كانت هناك استثناءات بالطبع، لكن الكنيسة الغربية عمومًا كانت في موقف ضعيف. ولولا أن موضوع هذا المقاس عن ظاهرة الإلحاد الجديد في الغرب لقلنا إن نفس الحال تكررت كذلك في الشرق، فالأزهر في نوم عميق منذ مئات السنين، والسلفيون دمروا الأمة الإسلامية بأفكارهم البالية، ولم يعد هناك أي فكر فلسفي أو تقدمي أو علمي قادر على مواجهة التيار اللاديني في الوطن العربي كذلك، فحال الكنسية في الغرب لم يكن يختلف كثيرًا عن حال المسجد في الشرق.

من المستحيل تقريبًا تحديد عدد الذين تركوا الكنيسة نهائيًا تحت تأثير «الإلحاد الجديد». لكن لا شك أن العديد فقدوا إيمانهم كنتيجة مباشرة لـ «دوكينز» ورفاقه. بالنسبة للبعض، جاء خروجهم من الدين بعد فترة طويلة من الصراع مع الأسئلة، وغالبًا بسبب شعورهم بنقص الإجابات من مجتمعاتهم الكنسية.

مع ذلك، أود أن أقول أن «الإلحاد الجديد» حصد بالأساس ارتدادات بين أولئك الذين كان إيمانهم مهيأً للضياع منذ البداية — أولئك الذين كانت معتقداتهم الدينية مرتبطة أكثر بسياقهم الثقافي والنشاط الخارجي للذهاب إلى الكنيسة، أكثر من كونها قناعات شخصية عميقة. إلى هذا الحد، كانت الكنيسة ستفقد هؤلاء الأشخاص عاجلًا أم آجلًا، إذ إن إيمانهم كان مزروعًا في تربة ضحلة.

لكنني أشكر الله على نعمة «ريتشارد دوكينز». فغالبًا ما يكون أشد منتقدينا هم من يساعدوننا على النمو أكثر. تمامًا كما أن تلك الحافلات في لندن التي حملت عبارة «ربما لا يوجد إله» كان لها أثر غير مقصود بإعادة الدين إلى دائرة الضوء، كذلك فإن «الإلحاد الجديد» قد أعاد إحياء الفكر الديني في الغرب، بل والشرق كذلك.

لقد جاء «الإلحاد الجديد» ومعه مجموعة كاملة من الأسئلة المحرجة حول العلم والتاريخ والإيمان الديني — أسئلة لم تكن الكنيسة مضطرة للتفكير فيها منذ وقت طويل. لكن الآن، ومع ملاحقة «الفرسان الأربعة» لها، اضطرت الكنيسة لترك الدفوف والطبول والترانيم والتوجّه من جديد إلى كتب التاريخ والفلسفة.

وباختصار، منح «الإلحاد الجديد» الكنيسة المسيحية دفعة كانت في أمسّ الحاجة إليها. وربما كانت العقود الأخيرة هي أعظم فترة نهضة للثقة الفكرية المسيحية في الذاكرة الحية، إذ ارتفعت الكنيسة لمستوى التحدي.

لقد ازدهرت خدمات «الدفاع عن العقيدة» (apologetics) في جميع أنحاء العالم، وهي تسعى لتقديم دفاع ضد المد المتصاعد من النقد العلماني. منظمات مثل «Reasonable Faith» التي أسسها الفيلسوف والمناظر «ويليام لين كريج» (William Lane Craig)، و«Word on Fire» التي أسسها الأسقف الكاثوليكي «روبرت بارون» (Robert Barron)، جهزت جيلًا جديدًا من المسيحيين بحجج عقلانية عن موثوقية الكتاب المقدس والرؤية المسيحية للعالم.

وفي الوقت ذاته، تدفقت كتب «رد الشبهات» والدورات وغيرها من الكتب الفلسفية إلى الكنائس، إلى جانب عدد متزايد من الفيديوهات والمدونات والبودكاستات من كبار المدافعين وصغارهم. ويشمل هذا جيلًا شابًا متمرسًا بالتكنولوجيا من صناع يوتيوب والبودكاست الذين يواجهون نظراءهم من الملحدين على الإنترنت مباشرة.

وقد لوحظ حتى تزايد عدد المسيحيين الذين يدخلون المؤسسات الأكاديمية لدراسة فلسفة الدين، مستلهمين من مفكرين بارزين مثل «ألفين بلانتينجا» (Alvin Plantinga) الذي يعد واحدًا من أهم فلاسفة الدين في القرن العشرين.

يمكن لعدد كبير من الناس أن ينسبوا الفضل في عودتهم إلى الدين إلى «دوكينز» نفسه. «بيتر بايروم» (Peter Byrom)، الذي أصبح ملحدًا أثناء قراءته لكتاب The God Delusion، يقول إن ذلك كان أيضًا الطريق نحو عودته إلى الإيمان فيما بعد:

وأنا أقرأ أعمال «دوكينز» و«هيتشنز»، وجدت نفسي أطرق أبواب الدفاعيات المسيحية. في البداية رأيت بعض المسيحيين العاجزين تمامًا عن الذود عن إيمانهم، لكنني مع الوقت تعرّفت على مدافعين آخرين أكثر علمًا وقوةً، وأعلى مقامًا أكاديميًا. شيئًا فشيئًا، أدركت أنني استنفدت كل ما لدي من اعتراضات وحجج ضد الإيمان. كان أمامي فكر قوي لا يمكن الاستهانة به. وحينها اضطررت أن أواجه الحقيقة: لم يبقَ ما يمنعني من الإيمان بالله سوى رغبتي الداخلية بألا يكون هذا الإيمان صحيحًا.49

لقد عاد إلى الدين السيد «جوش تيمونِن» (Josh Timonen) وهو صديق مقرب لـ «دوكينز» وكان يعمل مديرًا لموقعه لسنوات، بل إن هناك كتابًا كاملًا بعنوان «العودة إلى الإيمان عن طريق دوكينز» (Coming to Faith Through Dawkins)،50 ويبدو أن «دوكينز» نفسه قد علم بهذا الأمر، بأن الناس يعودون إلى الدين حينما يقرأون كتابه (وهم الإله)، فكتب هو يقول: «يبدو أن كتابي (وهم الإله) قد حوَّل بضعة قرّاء إلى المسيحية. ولا أستطيع إلا أن أفترض أنهم كانوا يقرؤونه وأعينهم مغمضة.»

من اليسير جدًا حين تكون في موقف محرج، أن تقول كلامًا مضحكًا وتلوم الآخرين أنهم كانوا «عميان» لا يبصرون، لكن الحق أنهم لم يغمضوا أعينهم، بل فتحوها أكثر بكثير مما كان يتوقع «دوكينز». ففي كتابه هذا حين كان «دوكينز» يرد على حجج «توما الإكويني» في إثبات وجود الله، وكان منها دليل بطلان التسلسل، وأنه لا يمكننا التراجع إلى ما لا بداية، كان رد «دوكنيز» أن قال: يمكن أن تكون البداية هي الإنفجار العظيم، أو أي مبدأ أو قانون فيزيائي غير مكتشف بعد.

هذا هو رد «دوكينز» الذي حين يعترض عليه الناس ويروا فيه سخفًا وجهلًا يقول: هم كانوا يقرأون الكتاب وأعينهم مغلقة. لكن عفوًا عزيزي، لعلّ العيون الوحيدة التي أُغمِضت هي عيناك أنت أمام ضحالة ردّك، حين ظننت أن «قانونًا فيزيائيًا مجهولًا» يمكن أن يكون جوابًا عن حجة منطقية. هذا هو «قانون الفجوات» في أبهى صوره: ما إن يُحاصر الملحد بالسؤال حتى يقفز إلى المجهول قائلًا: «ربما قانون فيزيائي لم يُكتشف بعد!» وكأنّ كلمة «ربما» صارت دليلاً، والاستدلال بالـ «مجهول» صار برهانًا. يا لها من عبقرية أن تهرب من السؤال بافتراض قانون لا نعرفه بعد، ثم تتهم الآخرين بالعمى! إنه استدلال بالعدم، وتعلّق بالفراغ، وهروب جبان لا أكثر.

قال «نابليون بونابرت» قديمًا: «لا تقاطع عدوك وهو يرتكب الأخطاء.»