في شهر أكتوبر من عام 1749، كان «جان جاك روسّو» في طريقه لزيارة صديقه الفيلسوف «ديدرو»، الذي أودع السجن بسبب آرائه الدينية الجريئة التي اصطدمت بالكنيسة. وبينما كان روسّو يسير متأملًا، وقعت عيناه على صحيفة «مركور دو فرانس» (Le Mercure de France)، فقرأ فيها إعلانًا عن مناظرةٍ نظّمتها أكاديمية العلوم والفنون بمدينة ديجون الفرنسية. وكان موضوعها سؤالًا بالغ العمق: «هل أسهم تقدّم العلوم والفنون في تهذيب الأخلاق؟» اشتعل الحماس في نفس روسّو، وعزم على أن يشارك في المسابقة بمقالٍ يعبّر فيه عن رأيه، فكتب بأسلوبه الفذّ مقالة فازت بالجائزة الأولى، وجعلت اسمه منذ تلك اللحظة يتردد في الأوساط الأدبية والفكرية في فرنسا وأوروبا كلها.

وليس من الصعب أن يتوقّع المرء أن أكاديميةً تُعنى بالعلوم والفنون، وأن فيلسوفًا مولعًا بالفكر والجمال، وفي بلدٍ كفرنسا في أوج نهضتها الفكرية، سيقفون جميعًا في صفّ تمجيد العلم والفنّ. غير أنّ المفاجأة كانت أن مقالة روسّو جاءت على النقيض من هذا المنتظر؛ إذ لم يُمجّد التقدّم العلمي، بل انتقده بشدّة، مؤكدًا أن العلوم والفنون لم تزد الإنسان سعادةً، بل عمّقت شقاءه، وضيّعت بساطته، وأفسدت فطرته، فأضحى أكثر تعاسةً ممّا كان عليه في عصور الجهل والبساطة.

والحقّ أقول: إن هذه الطريقة في الجدل لا تروق لي كثيرًا؛ فهي تشبه مشهدًا مكررًا في مسرحية باهتة، حين يتحدث الناس عن فضل العلم في نهضة الأمم، فيخرج عليهم من يقول: «بل العلم مصدر الشرور!» أو حين يُثني الجميع على العدل، فينهض آخر ليقول: «العدل لا يُصلح المجتمعات!» إنّ هذا الأسلوب القائم على مخالفة البدهيات لمجرّد لفت الأنظار أصبح كفيلمٍ قديمٍ مبتذلٍ فقد أثره.

لا أقول إن ذلك هو الحال في جميع المقالات التي تخالف البديهيات، فاقرأ إن شئت مقالة «في مديح الكسل» (In Praise of Idleness) للفيلسوف البريطاني «برتراند راسل»، التي كتبها في ذروة الثورة الصناعية وبداية النهضة التكنولوجية في أوروبا وأمريكا. ففي زمنٍ كانت فيه المجتمعات تقدّس العمل الدؤوب وتعدّه غاية الفضيلة، خرج راسل ليكتب دفاعًا بليغًا عن الكسل! غير أن مقالته، بخلاف كثيرٍ من الصيحات المخالفة للسائد، كانت عميقة صادقة، لا تبحث عن الشهرة بل عن الحقيقة. فقد رأى راسل أن «تمجيد العمل من أجل العمل» خرافةٌ اخترعتها الطبقات الغنية لتستعبد بها الكادحين، وأن الإنسان المعاصر يعيش عبوديةً جديدة باسم الإنتاج. ولو أُعيد توزيع العمل بالعدل، لكفى أن يعمل كل فرد أربع ساعات في اليوم، فيتوفّر للجميع ما يكفي من متاع الدنيا، ويتفرّغون لما يسمو بالروح: الثقافة والتأمل والراحة.

أقول: إنني وإن كنت أتفق مع فكرته جملةً وتفصيلًا، فإنّ هذا اللون من المقالات التي تصدم العقول المألوفة ينبغي أن يُؤخذ بحذر؛ فبعضها يصدر عن نزعة «خالف تُعرَف»، وبعضها ينبع من صدقٍ فلسفيٍّ عميق. لكن في النهاية، ما قيمة الفيلسوف إن لم يزعزع مسلّمات الناس ويُعيد مساءلة ما يظنّونه من الحقائق المطلقة؟

وإذا عدنا إلى «روسّو» الذي بدأنا به الحديث، وجدنا أنّ ذروة شهرته إنما جاءت من كتابه الشهير «إميل» (Émile)، أحد أهمّ المؤلفات في فلسفة التربية الحديثة. غير أنّ المفارقة المؤلمة أنّ روسّو — الذي ملأ الدنيا حديثًا عن تربية الطفل وتزكية الأخلاق — لم يُربِّ طفلًا واحدًا في حياته! فحين رزقه الله بمولوده الأوّل — ولا نعرف حتى اليوم جنسه، إذ لم يكلّف نفسه عناء تسميته — أقنع أمَّه بأن يودعاه دار اللقطاء، متخلِّيًا عن أدنى درجات المسؤولية الأبوية. ثم تكرّر المشهد ذاته مع أربعة أطفالٍ آخرين، جميعهم أُرسلوا إلى الملاجئ، دون أن يسأل عنهم أو يذكرهم في يومٍ من الأيام، ولا نعلم عن مصيرهم شيئًا إلى اليوم.

ذلك هو «روسّو» الذي كتب عن الفضيلة، وعن واجب الإنسان تجاه أبنائه، وعن ضرورة التربية الخُلُقية! وهو ذاته الذي ذهب إلى حدِّ القول بوجوب أن تتولّى الدولة — لا الوالدان — مهمّة تربية الأبناء. ولا تزال هذه الفكرة تلقى صداها في بعض النظم الحديثة وكأنها حقيقة مسلَّمة لا تقبل النقاش. ولكن، ما أصلها وكيف نشأت؟ لقد وُلدت هذه الفكرة في عقلِ أبٍ مجرمٍ تخلّى عن أطفاله، ثم حاول أن يُسكِّن تأنيب ضميره بتبريرٍ فلسفي، فجعل التربية شأنًا من شؤون الدولة لا من واجبات الوالدين. وهكذا انتقلت إلينا الفكرة منزوعةً من سياقها الإنساني، بينما حقيقتها أنها وليدةُ رجلٍ فاسق قصَّر في حقّ أولاده، فأراد أن يُلقي بتبعة فعله على القوانين والمجتمع، ليتخفّف من عبء الذنب الذي أثقل قلبه.

أعود فأقول: ما أردت بهذه المقدمة إلا أن أُبيِّن للقارئ تلك الأساليب المكررة والمعروفة في كتابة المقالات، التي تقوم على افتعال الغرابة ومخالفة المألوف طلبًا للتميّز والشهرة، لأعلن أنني أبغض هذا النهج ولا أرتضيه. وإنّ حديثي هذا ليس من هذا الباب، بل هو — والله شهيدٌ على ما أقول — كلامٌ نابعٌ من القلب، مؤمنٌ به إيمانًا صادقًا، أكتبه لا رياءً ولا تكلّفًا، بل رغبةً في أن أشارك القارئ ما أراه حقًّا نافعًا، لعلّه يجد فيه بصيرةً أو يُفتح له به بابٌ جديد من الفهم والتفكير.

وإنني في هذه الأسطر أودّ أن أقدّم منظورًا خاصًّا عن خلق العالم والإنسان، لا أزعم أنه المنظورُ الوحيد أو الأخير في هذه المسألة العميقة. فالقضية أوسع من أن تُرى بعينٍ واحدة، ولكلِّ زاويةٍ من زوايا النظر فيها نصيبٌ من الحقيقة، ولا يُغني أحدها عن الآخر. وأنا على درايةٍ واسعة بالمنظور الفلسفي في هذه المسألة، وبما دار حولها من تأملاتٍ في الغاية من خلق الإنسان والعالم. فقد شغلت فكرة «العلّة الغائية» عقول الفلاسفة منذ القدم؛ من أرسطو الذي جعل الغاية مبدأ الحركة الأولى، إلى الفلاسفة المسلمين الذين سعوا إلى التوفيق بين العقل والوحي في هذا الباب. وأعرف أيضًا المنظور العقدي في تعدد مدارسه وتباين مناهجه؛ فقد رأى المعتزلة أن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثًا، بل لحكمةٍ وإرادةٍ وعدل، وأن أفعاله كلّها معلّلة بالأغراض والمقاصد، لأن نفي الغاية عندهم يُفضي إلى العبث، والعبث لا يليق بالحكيم. ولهذا قالوا بمبدأ التعليل والإدارة، أي إن أفعال الله منضبطة بالحكمة التي تقتضي صلاح الخلق وتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة.

أما الأشاعرة، فوقفوا على الضدّ من ذلك؛ إذ نفوا التعليل الغائي بالمعنى البشري، وقالوا إن أفعال الله لا تعلّل بغرضٍ أو غايةٍ خارجةٍ عن ذاته، لأن الغاية تستلزم الحاجة، والله منزَّه عن الحاجة. فالفعل عندهم صادرٌ عن الإرادة الإلهية المطلقة التي لا يُسأل عنها، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

وأمّا الفلاسفة المشّاؤون، وفي مقدّمتهم ابن سينا، فقد قدّموا تفسيرًا لماهيّة الخلق في إطار نظريته الشهيرة «نظرية الفيض»؛ حيث لم يخلق الله العالم بإرادةٍ حادثة أو قصدٍ زماني، بل فاض الوجود عن ذاته كما يفيض النور عن الشمس، ضرورةً من طبيعة الكمال الإلهي لا اختيارًا عن حاجةٍ أو غاية. فالعالم عندهم صادرٌ عن واجب الوجود صدورًا أزليًا لا أول له، وكل ما سواه ممكنٌ يكتسب وجوده من فيض ذلك الواجب.

وأدرك كذلك وجوه الخلاف بين هذه المدارس في فهمها للحكمة الإلهية وغاية الوجود: فالمتكلمون رأوا الخلق فعلًا إراديًا مقصودًا، بينما رآه الفلاسفة ضرورةً عقليةً تنبع من طبيعة الكمال، ورآه الصوفية تجليًا لصفة المحبة الإلهية. فبين من جعل الغاية في المخلوق، ومن جعلها في الخالق، ومن جعلها في العلاقة بينهما، ظل السؤال عن «الغاية من الخلق» من أعمق الأسئلة التي واجهها العقل الإنساني، ولم يُغلق باب البحث فيها إلى اليوم.

لا أقول هذا افتخارًا ولا استعراضًا، بل تمهيدًا لما أريد أن أضيفه؛ إذ إنّ كلَّ تلك الأجوبة، على عمقها وتنوّعها، لا تستنفد المعنى كله. فثمّة شيء آخر يلوح لي وراءها جميعًا، شيءٌ لا أدري أأسميه منظورًا صوفيًّا أم تأمّلًا فلسفيًّا، فلنسمّه — على سبيل التيسير — «نظرية الثلة الفاضلة».

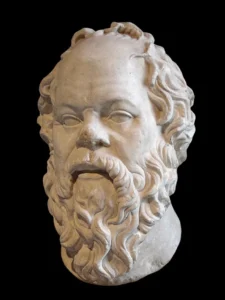

تقوم هذه الفكرة على جملةٍ من المشاهدات الاستقرائية في هذا العالم، مشاهداتٍ تبدو متفرقةً في ظاهرها، ولا يكاد يجمعها تفسيرٌ منطقيٌّ واحدٌ إلا هذه الغاية التي أزعمها. ولقد كانت تلك الأفكار تتكثّف في ذهني منذ زمنٍ بعيد، وقد وجدت أول صورة جليّة يوم قرأتُ محاورة الدفاع (Apologia) لأفلاطون، ثم محاورة أقريطون (Crito)، وأخيرًا محاورة فيدون (Phaedo) التي تُعرف بـ «خلود الروح». تلك المحاورات الثلاث ترسم لوحةً مكتملةً لحياة «سقراط» ومماته: ترسمه أولًا في ساحات القضاء، واقفًا أمام القضاة والجمهور، يدافع عن نفسه وعن رسالته دون خوفٍ ولا تزلزل، مؤمنًا أن الحق لا يُدافع عنه بالكلام فحسب، بل بالثبات أمام الظلم. ثم نراه في «أقريطون» يُعرض عليه الهروب من السجن، فيرفض بإصرارٍ عجيب، معللًا رفضه بأن العدل لا يُجزّأ، وأن الهروب خيانةٌ للقانون الذي آمن به طوال حياته. وأخيرًا نراه في «فيدون»، هادئًا مطمئنًّا، يواجه الموت بابتسامةٍ لا يقدر عليها إلا من آمن أن الروح أسمى من الجسد، وأن الفناء ليس النهابة، بل عودةٌ إلى عالمٍ أصفى وأعلى.

حين فرغتُ من قراءة هذه المحاورات، شعرت كأنني خرجت من لقاءٍ روحيٍّ عظيم، لا من مجرد كتابٍ فلسفيٍّ. وأذكر أنني كتبت في مذكّراتي يومها عبارةً ما زالت حيّةً في قلبي: «أحد أهدافي في الحياة أن أعيش وأن أموت كسقراط.» وأقولها الآن كما قلتها آنذاك: لو قدّر لي أن أبلغ من صفاء حياته، ومن سكينة موته، ما بلغه هو، فقد نلتُ — في نظري — أعظم الفوز الذي يُمكن أن يناله إنسان.

لكن العجيب حقًّا أن «سقراط» الذي تمنّيتُ أن أحيا وأموت على مثاله وسيرته، ما كان ليبلغ تلك المنزلة السامية من الحكمة والعقل والفلسفة، حتى صار حدًّا فاصلًا في تاريخ الفكر الإنساني، يُؤرَّخ بالفلسفة على اسمه كما يُؤرَّخ التاريخ بميلاد المسيح. فالفلاسفة قبله هم «فلاسفة ما قبل سقراط»، والفلاسفة بعده هم «فلاسفة ما بعد سقراط». لقد صار سقراط — عليه رحمة الله — منعطفًا وجوديًّا في مسيرة الوعي البشري، حتى غدا اسمه عنوانًا على عصرٍ بكامله من التفكير والمعرفة.

وهنا يثور سؤالٌ جدير بالتأمل: هل كان يمكن لسقراط أن يبلغ هذه الذروة من الحكمة والعظمة، وأن يُلقَّب بـ «أبي الفلسفة»، لو لم يوجد السفسطائيون قبله؟ إن المتأمل في سيرته يدرك أن سقراط مدين — في بعض فضله — إلى خصومه. فلولا السفسطائيون الذين ملأوا أثينا جدلًا ومراءً، يبيعون البلاغة كما تُباع السلع، ويُقيمون الحجة لا طلبًا للحق بل ابتغاء الغلبة، لما وجد سقراط ما يُحاربه أو يُهذّبه أو يُقوّمه. لقد كانت السفسطة التربةَ الفاسدة التي نبتت فيها زهرة الحكمة السقراطية؛ فمن عبثهم تولّدت حكمته، ومن جدلهم خرج منطقه، ومن جهلهم تبلور علمه.

وهنا يحسن بنا أن نحمد الله على نعمة السفسطائيين، وأن نعترف بأنهم — على ما في فكرهم من عبثٍ وجدال — كانوا ضرورةً في مسيرة الحقيقة؛ فلولاهم ما نهض سقراط ليُنقّي الفكر من شوائبهم، ولما استبان للناس طريق الحكمة من طريق المغالطة.

لكن يبدو ان الله لم يكتف بأن يرفع من شأن سقراط بأن بعثه في مجتمع سفسطائي لندركه عظمة هذا الرجل، فهذا الرجل الذي طاف شوارع أثينا وأزقّتها، يسأل الناس عن الخير والعدل والجمال، ويحثّهم على التفكّر والمعرفة، ويغرس في نفوسهم محبة الحكمة والفضيلة، ويقضي عمره في الدعوة إلى تهذيب النفس والإخلاص للحق، هو نفسه الذي يُساق إلى المحكمة بتهمةٍ عجيبة: أنه يفسد عقول الشباب! لقد وُجِّهت إليه التهمة ذاتها التي نذر حياته لمحاربتها، وأُدين بالذنب الذي أمضى عمره في تطهير غيره منه. ولم يكن من محكمة مدينة أثينا — التي أنجبت هذا الحكيم — إلا أن قبلت الاتهام، فقضت بإعدامه بشرابه للسم. ثم يموت شهيدًا — عليه رحمة الله — شجاعًا قويًا مجابهًا الموت دون خوف أو اضطراب. وفي هذا قال أمير الشعراء:

سقراط أعطى الكأسَ وهي منيةٌ … شفتي مُحبٍّ يشتهي التقبيلا

عرضوا الحياةَ عليه وهي غباوةٌ … فأبى وآثر أن يموت نبيلا

إنَّ الشجاعةَ في القلوب كثيرةٌ … ووجدتُ شجعانَ العقول قليلا

إنَّ الذي خلق الحقيقةَ علقمًا … لم يُخلِ من أهل الحقيقةِ جيلا

ولربما قَتَلَ الغرامُ رجالَها … قُتِلَ الغرامُ كم استباح قتيلا

والسؤال الآن: أيموت سقراطُ بالسمُّ بينما يحيَى «أنيتس» — ذلك الجاهل الحقود الذي رفع القضية ضده؟ أيموتُ من قضى حياته يدعو إلى الفضيلة والعلم ويتحمّل العداوة من أجل ذلك، بينما يعيش من اتّخذ الكيد والكذب والجهل منهجًا للحياة والنجاة؟ إن هذا السيناريو لا يصلح إلا أن يكون فيلمًا خياليًا، لا يمكن أن تكون حقيقة الحياة هي إعدام الفلاسفة وموتهم وعيشهم في فقر وعوز، بينما ينعم هؤلاء الجاهلون في الدنيا في رغد وهناء. لا يمكن تفسير هذا الموقف إلا بشيء واحد فقط، وهو أن الله أراد أن يرفع من شأن سقراط، أراد أن يرفع قدره في حياته وفي مماته، ولكي يرتفع في حياته لا بد من وجود السفسطائيين كي تظهر عظمة فلسفته، وأراد أن يعلي من قدره في مماته، فأماته بطلًا شهيدًا.

وحينها نعلم أن وجودَ السفسطائيين واجبٌ كي تظهر فلسفة سقراط، ووجود المحكمة الظالمة، والأشخاص الكذابون والحاقدون واجب أيضًا، كي يموت العلماء والفلاسفة ميتةً يتشرفون بها. فما وُجد الجاهلون إلا كرامةً للعلماء، ولا وُجد المجرمون الظالمون إلا كرامة لأهل الحق. وقد قال الفيلسوف الروماني «لوكيوس سينيكا» — وهو رجل أحبه كثيرًا وأحب كتاباته —: إن أحد أعظم الأشياء التي أعلت من شأن سقراط هي الطريقة التي مات بها متجرعًا السم.1 والعجيب أن «لوكيوس سينيكا» هو شخصيًا مات كذلك ظلمًا بعد أن حُكم عليه بالإعدام، وطلب منه أن يقتل نفسه.

والسبب في موته هذا أنه كان من أكثر الأشخاص نفوذًا في روما في بدايات حكم الامبراطور «نيرون»، فقد علّمه الفلسفة، وكتب له الخطب، وكان يوجّهه نحو إقامة الحكم العادل والمنصف بين الناس. لكن مع مرور الوقت، بدأ «نيرون» يتحول إلى الطغيان والجنون، وصار يشك في كل من حوله، بما فيهم «سينيكا» نفسه. وفي عام 65 ميلادية، اكتُشِفَت مؤامرة لاغتيال الإمبراطور «نيرون» واستبداله بشخص آخر من النبلاء. ورغم أنه لم تُثبت أي أدلة مباشرة على تورّط «سينيكا» في هذه المؤامرة، لكن «نيرون» كان يبحث عن أي ذريعة للتخلّص منه، لأنه كان قد أصبح شخصية مستقلة ومحترمة أكثر من الإمبراطور نفسه، فأرسل إليه أمرًا رسميًا بالانتحار. أُجبر «سينيكا» على الانتحار بنفسه، وهذا كان عرفًا رومانيًا شائعًا حين يصدر أمر كهذا من الإمبراطور؛ فبدل أن يُعدم المرء علنًا، يُسمح له بالموت «بكرامة» أمام أسرته. وحين وصل الأمر إلى «سينيكا»، تقبّله بهدوء، كما يليق بفيلسوف رواقي. ودّع أصدقاءه وزوجته «بولينا» (Paulina) بكلمات مؤثرة عن الموت وفضيلته. ثم شق عروقه في ساعديه بسكين صغيرة، كما كانت العادة. ولما لم يمت سريعًا — لأن جسده كان ضعيفًا بسبب أمراض سابقة — فشق عروقه في ساقيه أيضًا، لكن الدم كان يتدفق ببطء شديد. عندها أمر بإحضار السمّ على طريقة سقراط، فشربه، لكنه لم يؤثر فيه أيضًا لأن جسده كان ضعيف الدوران الدموي. فطلب أن يُوضع في حمّام ساخن لتتسارع حركة الدم، وهناك بدأ الدم ينزف أكثر، فاختنق بالبخار، ومات بهدوء. أما زوجته «بولينا» فقد حاولت أن تموت معه وشقت عروقها هي الأخرى، لكن «نيرون» أمر بإنقاذها بعد ذلك، فعاشت بعض الوقت بعده.

وأذكر مثالًا لا أقتنع أنا به مثقال ذرة، ولكن لتقريب الصورة، فبعض أهل السنة من الحشوية والمجسمة وغيرهم، يقولون إنَّ النبيَّ الكريم ﷺ مات مسمومًا. فقد أورد البخاري في صحيحه أن النبيَّ ﷺ قال لعائشة: «يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر». وبغض النظر عن أن غزوة خيبر كانت في بداية السنة السابعة للهجرة، والنبي الكريم ﷺ مات في بداية السنة الحادية عشرة للهجرة، أي بعدها بأربع سنوات، ومن المستحيل أن يستمر السم لمدة أربع سنوات كاملة! لكن حين تسألهم عن سبب موت النبي ﷺ بالسم، تكون إحدى الإجابات أن الله أراد أن يكرم نبيه ﷺ بهذه المرتبة الكريمة؛ فلا أن يكون نبيًا فقط، ولا رسولًا فقط، ولا صادقًا فقط، بل أراد أن يبلغه مرتبة الشهادة، فيكون نبيًا ورسولًا وشهيدًا.

لكن هذه المرتبة العالية، أي الشهادة، لا تُنال إلا بأن يقتلك إنسانٌ آخر، وكانت تلك المرأة اليهودية التي سممت النبي ﷺ هي زينب بنت الحارث. فعلى الرغم من سوء فعلها، وعلى الرغم من أنَّ قتلَ أنبياء الله من الكفر، إلا أنه ضروري كي ينال النبي الشهادة ويصل إلى هذه المرتبة. فكأن الله سلّط هذه المرأة الكافرة على النبي، فقط كرامةً للنبي وإعلاءً له ولمكانته كي يكون شهيدًا.

وكذلك حدث مع سبطه الحسين بن علي — عليه السلام —، فهل يُصدِّق عاقلٌ أنَّ جيشَ يزيد بن معاوية، هذا الكافر الملعون، يتسلط على الحسين بن علي — رضوان الله عليه —، ثم يقتلونه ويقطعون رأسه؟ والعجيب أن الدولة التي استمرت كانت هي دولة بني أمية، تلك التي كان الغالبية العظمى من حكامها مجرمين فاسقين. لقد عاش يزيد بن معاوية وقُتل الحسين، وحكم المسلمين يزيد بن معاوية ولم يحكمهم الحسين، واستمرت دولة بني أمية ولم تستمر دولة آهل البيت. فلماذا إذن ينتصر المجرمون على الصالحين؟ وتكون الغلبة للجاهلين، والتمكين للظالمين، والرفعة في الدنيا للفاسقين؟

هل يتصور عقل أن ينقرض المعتزلة أصحاب العقل والعلم والفهم والدين، وتكون الغلبة لأهل السنة من الحشوية والمجسمة؟

هل يتصور عاقل أن تُحرق كتب ابن رشد والغزالي، بينما تطبع وتوزع كتب ابن تيمية بالمجان؟ بل هل يتصور عاقل أن يكون لقب «شيخ الإسلام» لشخص حشوي مجسم مسفسط كابن تيمية، بينما يسبون أبا حنيفة ويقولون عنه «أبو جيفة»؟

هل يتصور عاقل أن يحكم المسلمين هشام بن الحكم، بينما تقطع أيادي وأرجل غيلان الدمشقي، هذا الرجل الشريف العفيف البطل الذي رفض ظلم ملوك بني أمية؟

لا شيء يمكن أن يفسر ذلك إلا شيء واحد، وهو أن الله أراد أن يخلق هذه الدنيا لأجل ثلة من المؤمنين، أراد أن يرفعهم في عليين، فلا يمكن أن يصل الحسين إلى هذه المرتبة العظيمة، وهذه الموتة الشريفة، إلا بوجود هؤلاء الفاسقين كيزيد وجنوده، ولا يمكن أن يصل سقراط إلى مكانته دون وجود السفسطائيين، ولا يمكن أن يصل الشهداء إلى تلك المرتبة دون أن يقتلهم المجرمون. فما ارتفعت فضيلةٌ إلا في وجه رذيلة، ولا ظهرت بطولةٌ إلا في ميدان الظلم، ولا تجلّت الشهادة في سبيل الله إلا في وجود قاتلٍ وجريمة. فتخيل معي عالمًا كل ما فيه مجاهدون، كيف سينالون الشهادة إذا لم يقتلهم أحد؟ كيف سيدافعون عن أرضهم إذا لم يحتلها غاصب؟ إن هذه الدنيا خلقت بالأساس لأجل هؤلاء المتقين، يُقتلون في سبيل الله على يد المجرمين، وينشرون العلم وسط الجاهلين، ويحيون بكرامة وسط الأذلاء، ويموتون بشرف على يد عديمي الشرف، ويدافعون عن حقهم أمام الظالمين.

لهذا أرى أن الدنيا لن يحكمها الصالحون حكمًا دائمًا. وإن تولَّوا زمامها يومًا، فسيكون حكمهم عابرًا قصير المدى، ثم تعود عجلة الحياة فتدور في أيدي الظالمين كما جرت سُنّة التاريخ منذ القدم. وفي كلتا الحالتين خير:

- فإن استمرار الظلم فرصةٌ لأهل الحق والعدل أن يعيشوا ويموتوا بكرامة.

- وفي سقوط الظلم فرصة لأهل الحق والعدل أن يقيموه على الأرض.

فليست الدنيا جنةً ليكتمل فيها العدل، ولا دارَ جزاءٍ ليتمّ فيها الثواب، إنما هي ساحةُ ابتلاءٍ وجهادٍ، ومختبرُ صدقٍ وتمييزٍ بين الناس. فيها تُصقل النفوسُ بالابتلاءات، وتُمحَّص القلوبُ بالشدائد والأهوال، وتُبنى المراتب العُليا من ركام الألم والتعب. هي فرصةٌ لأهل الإيمان أن يُبرهنوا على صدقهم، وأن يُروا الله من أنفسهم خيرًا، فينصروا الحقّ في حدود طاقتهم، ثم يرجعوا إلى ربّهم وقد أدّوا دورهم في هذه الدنيا، فيلقَوا عنده الجزاء العادل، والنعيم المقيم، والثواب العظيم.

لستُ أريد أن أكرر تلك الفكرة المألوفة القائلة إننا لا نعرف الخير إلا بوجود الشر، فذلك قول سطحي لا يرضيني. وإنما فكرتي أبعد من ذلك وأجرأ وأكثر راديكالية. أريد أن أقول إن الشر ليس نقيض الخير، بل نتاجٌ عرضي له؛ فالخير هو الأصل وهو الغاية، أما الشر فدوره ثانوي، كظلٍّ يرافق النور ليُظهره أو يُبرزه.

ولأقرّب الصورة، تخيّل معي فيلمًا فيه بطلٌ قويٌّ شجاع، نريد أن نظهر بطولته، فلا بد من وجود خصومٍ ضعفاء يُغلبون على يديه؛ إن وجود هؤلاء الخصوم الضعفاء ليسوا مقصودين لذواتهم، بل لِما يُبرزونه من قوة بطل هذا الفيلم. وهكذا أرى الخير والشر في مسرح الدنيا: الظالمون مجرد «كومبارسات» خُلِقوا ليُظهروا عظمة الفضلاء.

ولعلّ قائلًا يعترض فيقول: كيف يكون الظلم الذي ملأ الأرض، وغلب على أكثر أحوال البشر، مجرد دورٍ ثانوي؟

فأقول: لأن الدنيا نفسها لا تساوي جناح بعوضة، فلو استبدّ الظالمون بها منذ خُلق آدم إلى أن يُنفخ في الصور، لما كان لملكهم وزنٌ في الآخرة. إنما هي مسرحٌ مؤقت، وامتحانٌ يُكشف فيه معدن الأبطال.

لهذا لا أقول إن الشرّ ضروريّ لوجود الخير، بل أقول: إن الدنيا خُلقت لأجل تلك الثلّة الفاضلة، ولإظهار مواقفهم وبطولاتهم، فجاء الظلم والشرّ كأدوارٍ عابرة، كممثلين ثانويين، لا قيمة لهم إلا بما يُظهرون من قيمة هؤلاء الفضلاء، وشرف هذه الجماعة من الأبرار.

فالحمد لله على نعمة الظالمين، فلولاهم ما قام أهلُ الحق والعدل بدورهم، ولولاهم ما جاهد المجاهدون، ولا صبر الصابرون، ولا تمايز أهل الحق عن سواهم.