من مكتبة الإسكندرية إلى سطح القمر

حين رفع الإنسان عينيه إلى السماء، لم يكن يبحث عن النجوم فقط، بل عن إجابات سكنت عقله منذ الأزل.

من مكتبة الإسكندرية إلى سطح القمر، لم تكن الرحلة قفزة مفاجئة، بل امتدادًا لفكرٍ تراكَم عبر العصور، من تأملات الفلاسفة الأوائل إلى معادلات العلم الحديث. فكيف انتقل العقل البشري من مخطوطاتٍ تروي حلم الطيران إلى مركباتٍ تخترق حدود الغلاف الجوي؟ في هذا المقال، نستكشف كيف صنعت الفكرةُ الأولى الخطوةَ الأخيرة.

علماء قتلتهم نظرياتُهم

العلم نور، لكنه في بعض الأحيان كان شعلة تحرق أصحابها. هناك من دفع حياته ثمنًا للحقيقة، ومن وقف أمام العالم مدافعًا عن فكره حتى كان جسده هو الوقود الذي أُشعلت به نار الجهل والتعصب.

من جوردانو برونو، الذي أُحرق حيًّا بسبب إيمانه باتساع الكون، إلى جاليليو الذي حوكم لمجرد أنه قال إن الأرض تدور، تكررت مأساة العلماء الذين سبقوا زمانهم، وواجهوا عواقب المعرفة في عالم لم يكن مستعدًا لسماعها. في هذا المقال، نستعرض قصصًا حقيقية لعلماء كانت أفكارهم أقوى من أن تُحتمل، فانتهت حياتهم قبل أن ينتصر لهم التاريخ.

معركة تعليم البنات.. بين جامعة القاهرة وجامعة إدنبرة

حين كان العالم يخطو نحو التقدم، كانت فكرة تعليم المرأة في بلادنا لا تزال تُعدّ ضربًا من الخيال، بل «بدعة غير ممدوحة»، كما وصفها المؤرخون. في وقتٍ كانت فيه فتيات باريس يتجولن بين قاعات الجامعات بحثًا عن المعرفة، لم تكن في مصر مدرسة واحدة للبنات.

لكن، كيف تحولت هذه الفكرة من جريمة اجتماعية إلى حقٍّ لا جدال فيه؟ وكيف خاضت المرأة العربية معركة طويلة لانتزاع مقعدها في قاعات العلم؟ في هذا المقال، نعود إلى جذور الصراع، ونقارن بين مسارين متباعدين: نضال المرأة المصرية لدخول جامعة القاهرة، وكفاح نظيرتها في جامعة إدنبرة. فهل كانت الطريق واحدة، أم أن لكل مجتمعٍ معاركه الخاصة؟

الحظ وجائزة نوبل

حين قرأ ألفريد نوبل نعيه في الصحف، لم يكن ميتًا، لكنه رأى كيف سيذكره العالم بعد رحيله: «بائع الموت». كانت تلك الكلمات كفيلة بأن تغيّر مجرى حياته، فبدلًا من أن يُعرف باختراعه الديناميت، قرر أن يخلّد اسمه بجائزةٍ تُمنح لمن يُنير العقول بدلًا من أن يدمر الأجساد.

لكن، هل تُمنح جائزة نوبل حقًا للأكثر استحقاقًا؟ أم أن للحظ دوره في تحديد من يقف على منصة التكريم؟ في هذا المقال، نكشف الجانب المخفي من واحدة من أرقى الجوائز في التاريخ، حيث لا يكون الفوز دائمًا مجرد نتيجة للعبقرية وحدها.

ماذا يخبرنا العلم عن يوم القيامة؟

حين نتحدث عن «يوم القيامة»، تتبادر إلى الأذهان صور الدمار الشامل، وانهيار الكون كما تخبرنا الأديان. لكن، ماذا لو نظرنا إلى الأمر بعيون العلم؟ هل هناك سيناريوهات علمية لنهاية العالم؟ وكيف يتوقع الفيزيائيون والفلكيون اللحظات الأخيرة للأرض؟

في هذا المقال، نترك الأساطير جانبًا، ونتعمق في الحقائق العلمية التي قد تقود كوكبنا إلى مصيره المحتوم، من ارتطام كويكبٍ هائل إلى انهيار الطاقة الشمسية، ومن تمدد الكون إلى احتمالية فنائه. فهل النهاية قريبة فعلًا؟ أم أن العلم لديه رواية أخرى؟

«إمحوتب» أول مهندس عرفه التاريخ

حين يُذكر اسم «إمحوتب»، لا يُستحضر مجرد رجل من التاريخ، بل أسطورة تجسدت في هيئة إنسان. هو المهندس الذي أبدع قبل أن تُولد الهندسة كعلم، والطبيب الذي مارس الطب قبل أن تُكتب نظرياته، والحكيم الذي خطّ حكمته قبل أن تعرف الفلسفة طريقها إلى المدارس.

لكن الغريب أن بعض المؤرخين شككوا في وجوده، وكأنه كان أعظم من أن يكون بشرًا! فكيف لرجل عاش قبل آلاف السنين أن يترك أثرًا يوازي عظمة الملوك؟ وكيف استطاع فكره أن يسبق عصره حتى أصبح يُقدَّس كإله؟ في هذا المقال، نستعيد سيرة هذا العبقري الذي لم يكن مجرد اسمٍ في التاريخ، بل بصمةً خالدة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

قصة لقاح أوكسفورد التي لا يعرفها أحد

قبل سنواتٍ من اجتياح كورونا للعالم، كان هناك من يستعد لحربٍ لم تُعلن بعد. في مختبرات جامعة أوكسفورد، لم تكن سارة جلبرت تسابق الزمن لصنع لقاحٍ بعينه، بل كانت تبني نظامًا قادرًا على مواجهة أي فيروسٍ مجهولٍ قد يظهر فجأة، تمامًا كما توقعت منظمة الصحة العالمية في تحذيرها من «المرض إكس».

فكيف بدأت هذه القصة قبل أكثر من 25 عامًا؟ وكيف تحولت أبحاثٌ عن الملاريا والإيبولا إلى السلاح الأقوى ضد جائحة العصر؟ في هذا المقال، نكشف الوجه الخفي لتاريخ لقاح أوكسفورد، القصة التي لم تُروَ كما يجب.

لماذا نضع الشَّمَال أعلى الخريطة وليس الجنوب؟

إذا نظرت إلى الأرض من الفضاء، فلن تجد «أعلى» أو «أسفل»، فالاتجاهات ليست سوى أوهام نرسمها في أذهاننا. ومع ذلك، اعتدنا أن يكون الشمال في قمة الخرائط، وكأنه الحقيقة المطلقة.

لكن، لماذا لم يكن الحال كذلك في العصور القديمة؟ وكيف ساهم التاريخ والسياسة وحتى علم النفس في رسم خريطتنا للعالم بهذه الصورة؟ في هذا المقال، نكشف القصة المخفية وراء الخرائط، وكيف شكّلت رؤيتنا لأنفسنا وللآخرين.

ميكانيكا الكم: التضليل العلمي الذي صدقه الجميع

هل يمكن أن تكون كل ما تعرفه عن ميكانيكا الكم مجرد وهم؟ هذا العلم الذي أذهل العقول وأربك الفلاسفة ليس كما تصوره لنا الكتب الشعبية والتفسيرات السطحية. في هذا المقال، سنخوض معًا في عمق الحقيقة، ونكشف الزيف عن أكثر المفاهيم المغلوطة شيوعًا، من ازدواجية الموجة والجسيم إلى العوالم المتعددة. استعد لرؤية ميكانيكا الكم بعيون جديدة، بعيدًا عن التشويش والأساطير، حيث تقف الفيزياء وحدها لتروي قصتها الحقيقية!

المنهجية العلمية بين العلوم التجريبية والعلوم التاريخية

لطالما وُصفت العلوم التجريبية بأنها النموذج الأسمى للمعرفة، بينما نُظر إلى العلوم التاريخية بعين الريبة، وكأنها أقل دقة أو أدنى شأنًا. لكن، هل يمكن حقًا اختبار كل الفرضيات في المختبر؟ ماذا عن أحداثٍ مضت، وانتهت آثارها إلا من شواهدها الباقية؟

من تشكل القارات إلى انقراض الديناصورات، ومن نشأة الكون إلى أسرار الفضاء، تعتمد كثير من العلوم على الاستدلال بدلًا من التجربة المباشرة. فهل المنهجية العلمية واحدة في كل التخصصات؟ أم أن لكل علم أدواته التي تكشف الحقيقة بطريقتها الخاصة؟ في هذا المقال، نعيد النظر في الفارق بين التجربة والتاريخ، ونكشف كيف تُبنى المعرفة بعيدًا عن حدود المختبرات.

«جاليليو جاليلي»، أول كفيف ينظر إلى السماء

حين نظر البشر إلى القمر، رأوه قرصًا فضيًا أملس، رمزًا للكمال السماوي، كما أخبرتهم الفلسفة الأرسطية. لكن حين وجّه جاليليو تلسكوبه إليه لأول مرة، رأى شيئًا آخر تمامًا: جبالًا شاهقة، ووديانًا عميقة، وسطحًا خشنًا كالأرض.

كان ذلك الاكتشاف أشبه بصدمةٍ زلزلت يقين عصره، وكأن الكون الذي ظنّوه إلهيًا ومثاليًا لم يكن سوى امتدادٍ لكوكبنا الناقص. كيف واجه جاليليو هذا التحدي؟ ولماذا كانت نظرته إلى السماء ثورةً غيّرت وجه العلم إلى الأبد؟

كيف يمكننا بناء شبكة إنترنت على سطح المريخ؟

حين يهبط البشر على سطح المريخ، لن يكون التحدي مجرد البقاء على قيد الحياة، بل البقاء على اتصال. كيف يمكن لرواد الفضاء أن يتواصلوا في عالمٍ يبعد عنا ملايين الكيلومترات؟ وكيف سيصل الإنترنت إلى كوكبٍ لا توجد عليه بنية تحتية ولا أبراج اتصال؟

في هذا المقال، نستكشف أحدث الابتكارات في الاتصالات بين الكواكب، من تكنولوجيا الليزر إلى شبكات الفضاء العميق، وكيف يمكن للعلماء بناء إنترنت يعمل على كوكبٍ آخر، رغم المسافة الشاسعة والتأخير الزمني الذي يجعل المكالمات الفورية مستحيلة.

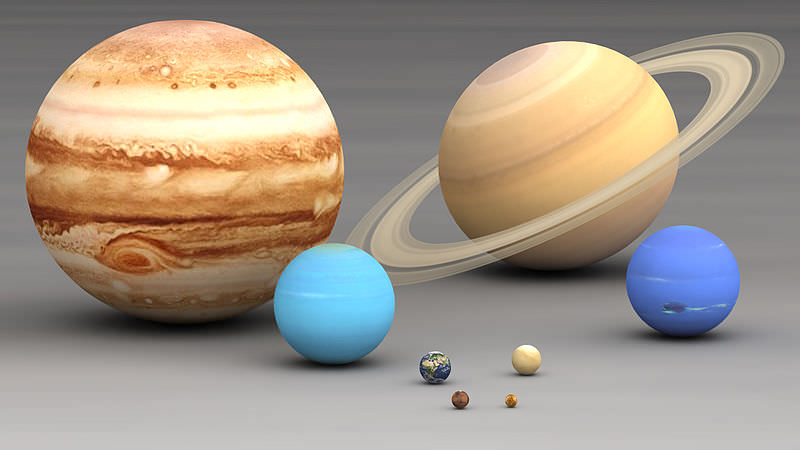

ما الذي يجعل الكوكبَ كوكبًا؟

في عام 2006، اجتمع العلماء ليعيدوا تعريف ما ظنناه بديهيًا: ما هو الكوكب؟ وفي قرار مفاجئ، طُرد بلوتو من نادي الكواكب، ليصبح مجرد «كوكب قزم». لكن، هل كان ذلك مجرد تغيير في المصطلحات، أم أن الأمر أعمق من ذلك؟

منذ العصور القديمة، لم يكن تعريف الكواكب ثابتًا، بل كان يتغير مع توسع معرفتنا بالكون. فكيف نرسم الخط الفاصل بين الكواكب وغيرها من الأجرام؟ وهل يمكن أن تتغير القائمة مرة أخرى في المستقبل؟ في هذا المقال، نعيد التفكير في معنى أن يكون الجُرم كوكبًا، بعيدًا عن الأسماء والتصنيفات التقليدية.

اللانهاية في الفيزياء: وجود حقيقي أم مفهوم رياضي؟

حين نسمع كلمة «اللانهاية»، يتبادر إلى أذهاننا شيءٌ بلا حدود، فكرةٌ مهيبة تمتد إلى ما وراء التصور. في الرياضيات، تبدو اللانهاية كرمزٍ بسيط (∞)، لكن في الفيزياء، تثير أسئلةً أعقد: هل هي مجرد أداة حسابية، أم أنها جزء حقيقي من نسيج الكون؟

من عدد المجرات الذي لا يُحصى، إلى الجسيمات التي تلامس الصفر المطلق، تظهر اللانهاية في كل زاوية من العلم. لكن، هل يمكن لعالمٍ مادي أن يحتوي شيئًا لا نهائيًا؟ أم أن اللانهاية ليست سوى وهمٍ رياضي لا يتجاوز حدود المعادلات؟ في هذا المقال، نبحث عن إجابة بين الفيزياء والرياضيات، بين الواقع والمجرد.